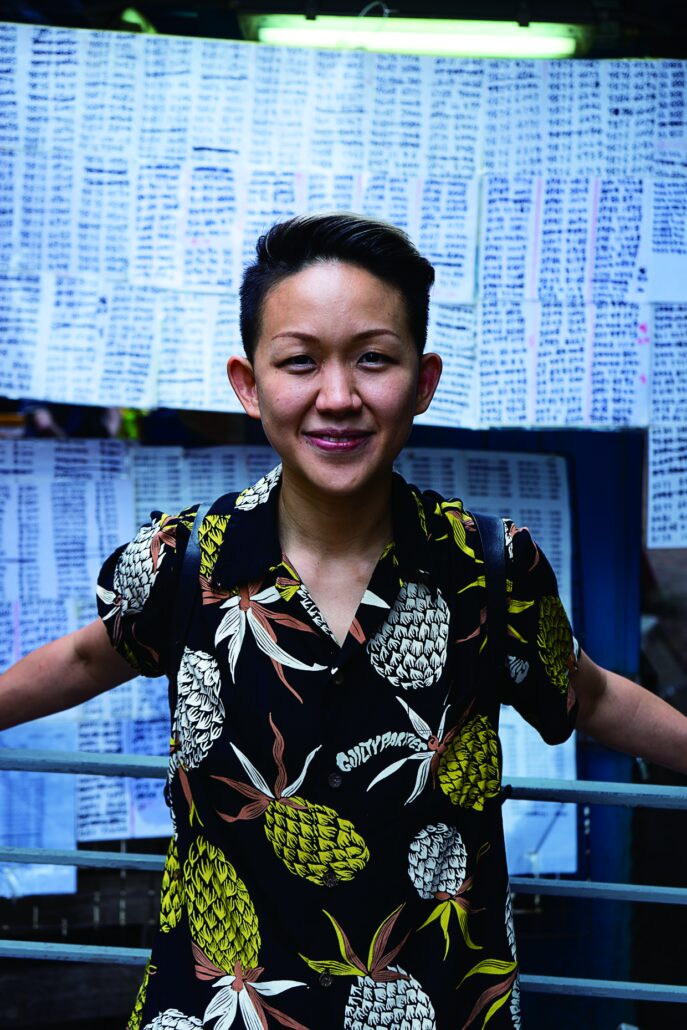

Quant’è alta May Chow? Quattro forme di cacio? A occhio e croce fa poco meno d’un metro e 60? Da dove viene allora l’impressione d’abbracciare una piccoletta armata con la forza d’un gigante. In jeans o in larghe braghette da corsa, arriva sempre con quel sorriso disarmante, chiave magica che apre tutte le porte. Ha due occhi sfrizzicosi, più luminosi di due lanterne, specchi a mandorla che ti riflettono dentro, col capello tagliato corto o tirato all’indietro, ma attenzione: non gominato. Arriva sempre con quel passo felpato anche quando calza i soliti scarponi da maratoneta su un delicato e beige completino da mezza stagione, tagliato stretto stretto intorno alla vita, non a solo nostra detta il più bel pezzo della griffe di prêt-à-porter Sandro per la collezione 2018-2019. Poi quando apre bocca, che non te ne lascia passare una e ti ritorchia là per là e parla masticandosi il sorriso, con appena una rughina increspantesi delicatamente sulla fronte, ti sorprende e non poco con le nasali saturate del suo lordo accento americano che, tanto per tararne l’intensità, più Midwest di così non si può. Chiudi gli occhi e la senti ancora di più suonare quelle nenie da redneck di fronte al portico di casa. Ma ha l’accattivante gentilezza, la solare immediatezza – senza traduzioni di gap culturali, di gerarchici galatei o di pro forma relazionali – che fanno di May Chow, credeteci le serve solo una battuta, due son anche già troppe, una Natural Born Leader. Alle ragazze l’età non la si chiede. Per noi May è rimasta nella bolla di sapone dei primi anni dell’università, quando il mondo si apre, il campo dei possibili spazia a 360°. E tutto sembra a portata di mano. Che basta stenderla, la mano – per raccogliere…

May says: “Statti pronto di sotto per le otto del mattino. Chiamo un Uber e ti passo a prendere davanti all’hotel”. E mentre, già sudicciosi in bermuda blue, camicetta in satin e Converse Chuck Taylor low top di rigore con i mini-pedalini, scrolliamo il telefonino e si accumulano i WhatsApp minuto per minuto in diretta dall’altra parte di Hong Kong (“sorry stuck in the early morning traffic jam”, “crossing the bridge now”, “should be there in 15”), ripensiamo alle sue parole di un paio di mesi prima, nel Sud della Francia, a Montpellier:

“Mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati. Eri a Hong Kong tre anni fa con Crippa che faceva una 4 mani da Umberto Bombana. Qualcuno mi chiama e mi lascia un messaggio sul telefonino: guarda che c’è gente importante che sbarca al ristorante. Io non avevo capito neanche di chi si trattava. Little Bao come al solito era pieno stracolmo, sono riuscita a trovarvi dei posti in piedi più un paio di sgabellini. Arrivate tutti in blocco, tu eri schiacciato contro la porta del cesso, Crippa da dietro il bancone neanche lo vedevo. Vi siete sparati tre o quattro dei miei Chinese Buns più le verdure del giorno e poi siete ripartiti per andare, se mi ricordo bene, a cenare allo Yardbird…”.

Tutto vero. Un raid d’una mezzoretta in tempo reale, nella caciara congestionata di qualche risicato metro quadrato. Il tempo giusto di restarcene a mascella aperta, la bocca sgocciolante di succosi burgers e pork belliesda favola, di croccanti legumi pieni di sapori tostati e di sentir le ali dell’angelo sfiorarci il cuoio capelluto. Una tale epifania, lo stesso sentimento d’urgenza e d’allegria non ci era mai stato rovesciato addosso, meglio assai d’una doccia fredda, oh alzati Lazzaro!, dalla prima volta che mettemmo i piedi passata la mezzanotte, nell’ottobre del 2005, al Momofuku Ssäm Bar con David Chang dietro il bancone. Non parliamo solo dell’idiosincratica armonia dei sapori, ma dell’equivalenza degli affetti e dell’attitudine. Quella capacità di trasformare, senza effetti speciali né illusionistiche tecnologie, l’autobiografia in autofiction. Parlando di se stessi – ma come alla terza persona, mettendo nel paniere mozzichi e bocconi di esperienze vissute e condivise. C’è tutta la storia di May racchiusa in un gesto. Non con forchetta, coltello, mestolo e scodella, ma nell’atletico incedere del suo sportivo e scattante passo, calzettini mosci mosci sui talloni e muscoli in avanti (ci dirà il giorno dopo il nostro primo incontro in pantaloncini e maglietta da corsa: “Sono appena stata a far jogging e il tempo di tornar a casa a cambiarmi non l’ho avuto. Tanto andiamo a pranzo dal Chairman, loro son supercool, non si formalizzano per niente. È uno dei miei ristoranti preferiti al mondo, san portare la cucina cinese contemporanea al next level. Vengono a mangiare con noi anche degli amici di passaggio. Compresa la mia mamma e Samantha, la mia morosa, che ci raggiunge appena ce la fa ad assentarsi dal suo legale gabinetto”. E ci fa cenno dall’interno dell’Uber, “in carrozza Simone, che siamo già in ritardo”. Poi, smoochy smoochy “scusa il ritardo ma qui a HK il traffico non ci si crede!” “Dove andiamo, al Central?” (il vivo quartiere delle gallerie d’arte, dei bar e dei ristoranti …) “Si, ma giusto per la prima colazione, poi schizziamo da un’altra parte. Dapprima ci fermiamo a prendere un caffè da Yue Ying, un botteghino all’aperto dove ritroviamo Dennis. Poi ti riservo una sorpresa che ti piacerà…”.

E allora noi si addenta col Latte ben speziato un sandwich di tonno alle uova stropicciate e peanut butter (“tu prendi pure quello al peanut butter ma col corned beef?”) mentre ritroviamo e abbracciamo Dennis Soap che arranca per la stradina in ascesa portandosi appresso con la valigia degli obbiettivi anche una gentile assistente. “Ti presento Dennis!” fa May. “Ma che dico, lo conosci già, l’avevi visto a Montpellier al vernissage della mostra COOKBOOK19, ma c’era tanta gente… Lui per poco a Montpellier non ci restava per sempre. Io, passata l’opening night, son partita a girellare con la Samantha qualche giorno prima di salire a Parigi per i World Restaurant Awards. Dennis invece lui è rimasto da solo al sole di Montpellier, ma dopo un paio di giorni a strafarsi di cucina francese e a bere vino alla prima occasione, si è sentito male. Il suo stomaco ha fatto tilt, si è arreso. L’ho ritrovato pallido come un lenzuolo, inchiodato nella sua stanza d’hotel, abbonato al gabinetto, più morto che vivo. I suoi intestini non abituati al cibo occidentale si erano arresi…”.

Continuiamo le presentazioni. Dennis Soap è un fotografo, un artista, il nostro fratello di sangue. È l’autore delle immagini che illustrano questo articolo. E delle immagine realizzate per l’installazione fotografica pensata insieme a May per la mostra COOKBOOK19 alla Panacée di Montpellier col concorso di modelli, istantanee catturate sul vivo di una Hong Kong satura di colori, di neon e luci artificiali – ai limiti espressivi del film The Neon Demon di Nicolas Winding Refn con Elle Fanning e Keanu Reeves in una fin troppo breve apparizione. Intrigante visione di HK, fonte d’ispirazione della cucina di May, resa nei suoi aspetti più sfarzosi e raunchy(traduciamolo con carnali) che tanto impressionò la nostra direttrice Anna Morelli, che Dennis Soap lo scritturò seduta stante per il servizio che state sfogliando.

“Dennis è un artista, ha un’ottica tutta sua. Più tardi nel pomeriggio ti porto a visitare la sua ultima mostra, appena aperta. Ha un occhio particolare, una mira tagliente per i momenti di solitudine, gli istanti di smarrimento di persone fuori dai canoni della normalità. Dei marginali, disadattati alla società, con dei problemi relazionali, spesso delle malattie mentali, viventi in condizioni di povertà. Non rivendicano niente, nemmeno il grido della loro sofferenza in questa mostra il cui titolo cinese potremmo tradurlo col termine inglese di ambiguity.

Ma qualcosa va lost in translation. “Ambiguo va qui inteso – in cinese – come qualcosa di criptico, d’incomprensibile, di estraneo e non assimilabile” spiega May. Un po’ come l’approccio di Dennis Soap continua lei “un artista che odia i compromessi e preferisce vivere quasi sotto il soglio di povertà, rifiuta i lavori che non gli vanno, le cose promozionali o troppo commerciali. Delle volte, pur di non mercificarsi, mi ha confessato di farsi anche meno di mille dollari al mese. Un’inezia visti gli affitti che si devono pagare qui a Hong Kong. Scherzando ma non troppo, mi accusa ogni tanto di essere troppo accaparrata dal business. Io non gli rispondo neanche” racconta May col suo spinto accento americano, terra d’elezione, delle sue prime annate di formazione, ma non dei suoi natali. La storia della Chow, lei così singolare, così esemplare, è anche la storia di tante. Di una delle tante famiglie che, all’alba del 1997, tragica annata che vide la scomparsa dell’immenso scrittore William S. Burroughs, come pure la retrocessione britannica di Hong Kong alla Cina continentale, temendo una stretta di vite repressiva, prese armi e bagagli e si esiliò in Canada. Dove la suffragetta dei fornelli liberati nacque trentacinque anni fa. Allora canadese sarà, ma Hong Kong ce l’ha nel sangue. Come la sua famiglia che all’epoca, passata la prima paura, finì per riprendere la strada di casa. HK girl, chi meglio della nostra homie per catturare tutto quel che è lecito e no, traducendo sapori ed esperienze delle sue annate americane, la sua insaziabile voglia di novità e di libera espressione. Ma è in quel crogiolo di culture, nell’incrociarsi del vecchio e del nuovo, dei tanti stili di vita, dell’Occidente gettantesi nelle braccia dell’Oriente, che lei trae le lezioni di vita. O per dirla altrimenti quando, nell’Uber mattutino, ti chiede sorniona, sorridente dietro le lenti da sole con gli occhietti a mandorla appena celati, palese indiscrezione che qui gatta ci cova, “Sei più barba e contropelo o rasatura a zero?”, lei ha un’idea, per niente bislacca, che le trotta per la testa. Di che ritrovarsi ostaggi volenti nel quartiere di North Point, zona popolare rimasta incolume dal passaggio del tempo. Era il villaggio nel villaggio, quello dei barbieri, annate fa ce n’erano decine e decine, uno appresso all’altro.

“È una fissa di noi cinesi. Se vuoi aprire un negozietto o un ristorante, è bene farlo accanto a un altro al quale gli affari vanno a gonfie vele, che ha già una clientela fedele.”

I barbieri e i sarti cinesi, erano secondo tradizione, i più rinomati. Quelli più cari per via del loro savoir faire ancestrale. Mancava proprio che ci ritrovassimo, noi con i bigodini, dal coiffeur che si occupa da sempre del suo taglio alla garçonne. “Vengo qui da una vita, la bottega esiste da più di sessanta anni. È un barbiere da uomini, ma sa bene come voglio il taglio io, corto dietro con la frangia di lato, è d’una precisione che fa paura. Ti volevo portare qui non solo perché avevo bisogno di rinfrescare il taglio e di farti fare la barba ma pure per farti vedere lo spazio. Un luogo che con i suoi volumi, le tubature apparenti, i due piani – si va sopra per pagare – le luci senza mediazioni, si è rivelato materia d’ispirazione quando ho cominciato a pensare al mio nuovo ristorante, Happy Paradise.”

Dall’ovazione dell’iniziale Little Bao, sempre strapieno, con la filona agglutinata per strada a lunghezza di giornata, che ci sia sole, piova o tiri vento ogni dì che Dio comanda, al nuovo progetto dell’Happy Paradise (“è niente di che, un ristorante, ma con una cucina vera e lo spazio che ci vuole per poterci lavorare”), May alza la barra dell’esigenza. E come il David Chang dei liminali tempi in cui faceva essenzialmente zuppe e noodles seduti o da asporto, vuole cimentarsi con un registro espressivo meno condizionato dalle costruzioni del quotidiano. È difficile dire no a May. Lei vuole una cosa, stringe i denti e non rilascia la tensione sino a quando non l’ha ottenuta. Capaci di tenerle testa ce ne son pochi. Neanche David Chang col quale per l’appunto si finisce inevitabilmente per associarla. Parola di un’altra canadese, Colombe Saint-Pierre che con lei fece comunella a Neufelden, per il GELINAZ! PLAYS ÜBERAUSTRIA nell’agosto del 2017: “Facevamo parte del gruppo più scaciato. C’ero io, Lukas Mraz, la May e Chang. David era preoccupato, eravamo indisciplinati, cercava di metterci d’accordo, di trovare dei compromessi. Aveva un po’ la strizza di far brutta impressione, voleva canalizzare le energie, i contrasti, le differenti idee in collisione. Beh, ogni tanto ci provava a fare il capetto. E lei, la May, tanto David di fronte a Golia, gli faceva con un sorrisetto di sbieco: non ti preoccupare Dave, keep cool, se non lo sai fare tu, non c’è problema, me ne occupo io. Vai con Dio… E Chang, grande e grosso che è, ripartiva brontolando a testa china per farsi consolare da Lukas Mraz”.

Dennis e May si fanno strada attraverso la folla. C’è chi si ferma, riconosce la cheffe, la saluta o vuole un autografo. Lei ride, passa a trovare dei produttori, ordina pesce, compra tofu fresco. A ogni angolino ha il suo aneddoto ready to go. Ci incita ad andare oltre le apparenze, a non far gli schizzinosi. Con i trenta gradi che ci son qui fuori, carne e pesci son esposti al pubblico sulle bancarelle senza protezione, ghiaccio né alcun segno di refrigerazione.

“Per i cinesi della carne esposta anche a torride temperature vuol dire che è fresca, è il segnale che è quella da comprare. Al contrario, fosse conservata sotto vetro, messa su ghiaccio o a temperatura controllata, vorrebbe dire che c’è qualcosa che non va, che proprio fresca non è. E da acquistare non è”.

Paese che vai usanze che trovi, spiega lei da Cicerona mentre ci introduce ai misteri della sua città come, ai tempi suoi, Eugene Sue a quelli di Parigi. “Hai notato che le macellerie sono tutte illuminate di rosa, con le stesse luci rosate che segnalano ai passanti gli appartamenti dove lavorano le prostitute? Dei mini monolocali che occupano tutto un palazzo. La gente sale, bussa alla porta, e se la ragazza che apre non è di alto gradimento, si scuote la testa, no grazie, e si bussa alla porta accanto. Più facile di così…”. Lasciamo al vecchio Sigmund, colto nella rosea atmosfera, il compito di spiegare le fin troppo palesi analogie tra la carne nuda e cruda esposta al concupiscente sguardo dei passanti e quella che ti aspetta passata la soglia ai piani superiori.

C’è folla dappertutto a Hong Kong, 7 milioni e mezzo e di tutto un po’: cinesi, giapponesi, asiatici sparsi, expatsda lungo corso e britannica progenitura dati per persi. HK, tale NY, è la città che non dorme mai. A condizione di saper trovare un alloggio. Il costo del metro quadrato qui è stratosferico, i volumi giusto adattati alle esigenze delle famiglie monoparentali. I ristoranti son costretti all’obbligo dell’immediata resa economica, le cucine sfornano quel che possono tenendo conto del loro formato miniatura. “Ti ricordi il servizio fotografico che fece il giro del mondo dei nostri nuovi poveri che vivono richiusi in gabbie? È un po’ come se fossero in prigione, ma non proprio. Vivono in grandi spazi comuni, ognuno istallato nella propria gabbia di ferro, per motivi notturni di sicurezza e per proteggere i pochi o tanti effetti personali. Hanno un lettino e, tutt’intorno, sacchi pieni di scartoffie e di cenci, medicine e cianfrusaglie, che si accumulano sino ai loro polpacci. I poveracci abitanti in queste gabbie, oltre a dormirci, marcano con i loro magri possedimenti il loro carcerale territorio: valigie, zaini, vestiti, libri, documenti restano al sicuro, le gabbie son chiuse a chiave dall’interno. È un simbolo della violenza del problema dell’alloggio in città. Sono i nuovi e vecchi poveri, molti hanno anche un lavoro, tornano di sera dopo aver sgobbato, non hanno altra scelta oltre a questa miseria. Nota però che per vivere reclusi in una gabbia sotto lo sguardo di tutti si pagano in media ogni mese un affitto di 500 dollari americani e più”, racconta May. Che ci imbarca per un’altra scoperta. Un boutique hotel a prezzi contenuti, che tanto scalpore fece quando aprendo le sue porte rivelò un parco di camere comuni concepite proprio sul modello delle caged box di triste memoria. “Fu una dichiarazione di poetica e di politica. Non per sfruttare i malori altrui, ma per mettere sotto lo sguardo di tutti, compresi i clienti più abbienti, gli hipster giramondo che qui ci stanno di casa, quel che è diventata una palese realtà a Hong Kong: la crisi dell’alloggio. La proprietaria, Patricia, è una mia amica. Fu la vittima dell’inevitabile controversia che l’accusava di sfruttare la povertà a dei beceri fini commerciali, ma la realtà è un’altra. Ha creato un luogo d’incontro, di scambi culturali. Dove inoltre alloggiare a poco prezzo ma senza mai dimenticare la realtà esterna. È Patricia che mi ha spronato a fare quel che fò, che mi ha spinto ad aver fiducia nelle mie idee. Accanto all’hotel c’è anche l’Urban Coffee Roaster, una boutique di caffè tra i migliori della città” racconta ancora May tirando fuori a ripetizione ricordi e storiche gesta. Come quando, era forse il 2014, ben prima del Noma Pop Up a Tokyo, Thomas Frebel & David Zilber, pietre miliari del ristorante danese, erano a Hong Kong per una charity dinner. “Dopo una cena insieme dal Chairman, il posto dove porto tutti, a due passi dal mio quartiere, siam venuti a trovare Patricia. Qui c’è un piano, delle chitarre, i Noma boys cominciano a sonare e a fare una jam session, senonché scoprono che in un’altra sala c’è pure un ping pong. Ma mancano dei giocatori. Allora Patrizia, si è proprio lei che mi ha fatto incontrare per la prima volta Dennis Soap, lo chiama al telefono, erano quasi le due del mattino per dirgli di raggiungerci al volo, lui che è un campione notorio nell’arte del ping pong non si fa pregare. E poi finisce che dopo il ping pong – ovvio, li ha stracciati tutti, al Dennis non la si fa – son scomparsi uno a uno al piano di sopra, nella saletta delle proiezioni, a mirare sino all’alba un festival di film soft porno giapponesi a tendenza arty della prima metà degli anni 70…”.

Lo stesso spirito di caravanserraglio, di rinfuso affastellamento creativo fa capolino a ogni angolino di strada. Raunchy Hong Kong, appunto. Ci son bettole gastronomiche con stelle Michelin (“In realtà Tim Ho Van, non costa ancora un accidente, però la stella l’ha persa, forse perché il cuoco, prendendo troppo gusto agli affari, ha aperto troppe succursali, e a Michelin questo non va giù”), fantastici bar che ti accompagnano sino al mattino (“Prima di cena andiamo a farci un bicchiere da COA, un bar a due passi da Happy Paradise, dove fanno dei cocktail da sballo, tutti in puro stile progressive mexican. Anzi, ce ne facciamo due, uno dopo l’altro, prima ti porto dall’Old Man, un bar creato in omaggio all’Old Man per eccellenza, Ernest Hemingway. Tutti i cocktail portano come nome il titolo d’un suo libro” e noi obbedienti, ordiniamo lì For whom the Bell Tolls (per chi suona la campana, per dirvela tutta…), banchetti mezzi all’aperto celebranti decennio su decennio la stessa monospecialità:

“Ti è piaciuto il Kung Wo Beancurd Factory? Tofu tofu tofu, non preparano altro che tofu, da asporto o da mangiare e il loro latte appena spremuto e bevuto ghiacciato è una bomba!”

fa lei aggiungendo: “Dai spicciati che prendiamo un taxi, e facciamo un secondo pranzo dove ti faccio assaggiare degli spaghetti di bamboo. La preparazione è una cosa massacrante. Si deve pestare per ore e ore la pasta fresca di bamboo con delle enormi canne sulle quali, gli artigiani a cavalcione, danzano una sorta di danza, hop hop facendo leva con tutto il loro peso sul bastone saltando da destra a sinistra, senza un attimo di riposo per ammorbidire l’impasto. Gli spaghetti di bamboo fan crac crac, restano al dente, anche se li fai stracuocere. Serviti con del ragù – un po’ alla mapu tofu, la nostra piccante bolognese – o semplicemente con della polvere di pesce essiccato, sono una meraviglia!” Concordiamo.

E ci ritroviamo, qualche ora e una pennica più tardi, ad aspettare l’Uber, fresca camicetta linda e stirata ma già appiccicata alla pelle sudata. Infine, arrancando le rigide scale che portano al primo piano, appena aperta la porta è un “Welcome to the Paradise” che ci accoglie. May fa, mettiti là, che arriva la Carmen, la mia assistente (jeans stretti stretti e capelli corti), Samantha non ce la fa, ma tanto la vedi domani quando andiamo dal Chairman. Il posto è stipato di gente, ci son gruppi, coppiette, locali e occidentali. Una frizzante commistione di gente, tutti sotto i quaranta, pallidoni, gialli o neri, straight o no. Un micro-campione di quella fiumana d’un paio di milioni che, esattamente tre settimane più tardi, sarebbe scesa solidare in piazza per protestare contro il progetto di legge autorizzante l’estradizione senza processo verso la Cina continentale. Una rivendicazione d’indipendenza che, sotto il vociare della protesta popolare, costrinse il governo “fantoccio” di HK, sorpreso da tanta reattività della popolazione, a fare marcia indietro. Da lì ad avere l’impressione che a HK ognuno rivendichi il proprio diritto all’attivismo. C’è chi fa propaganda per il neoliberalismo, chi commemora la persa rivoluzione degli ombrelli, settimane e settimane di contestazione studentesca repressa manu militari dalla polizia. “Ognuno fa il suo. Mia moglie Samantha, che viene da una famiglia popolare e professionalmente ha avuto un successo fenomenale, è entrata da poco a far parte dell’ONG “The Women’s Foundation”, che combatte le discriminazione in un paese come il nostro dove la parità tra i sessi è ben arretrata rispetto alla realtà della società civile. Giugno è il mese della pride, dell’orgoglio omosessuale. Ci saranno feste, manifestazioni, multicolori espressioni della diversità della nostra comunità. Hong Kong è Hong Kong perché, seppur con la Cina continentale che ci tiene d’occhio, è e deve restare in Asia un eden di libertà.”

Non si metterà in mezzo al quartiere del Central, nel suo Speaker’s Corner, a predicare bene e a razzolare anche meglio, perché May lo fa da tempo. Da Little Bao dove ha dato lustri e nobiltà alla più succulenta street food. E da quasi due anni oramai al first floor del suo e nostro Happy Paradise. La politica, l’enfasi della libertà è in ogni boccone, in quella sintesi di riflessione di estemporaneità. Nei Waffles al lievito madre per scarpettare il formaggio fresco alla bottarga. Nel Carpaccio di geoduck colla cucurbitacea amara al coriandolo. Nell’Insalata di gambi di lattuga, bulbi di giglio, noodles di seppia appena sbollentati e gelée naturale di noce di cocco. In egoistico formato da single o in versione comunale da condividere perché quel che è mio è tuo, May fa profilo basso ma mira tanto alto. Riuscì a farci apprezzare persino un Piccione affumicato al tè con del sale alle cinque spezie – noi che ‘sta razza di pennuti non la inquadriamo neanche da lontano sulla Piazza San Marco!!! – , a farci gongolare di piacere con uno stratosferico Pollo poché al Vin Jaune al brodetto di shiitake, burro di crisantemo e del divino Riso fritto ai mushroom oyster. Inutile chiederci di eleggere il nostro preferito. Alla carta per un quasi pezzo di pane o allora è lo chef che comanda (390 HK dollari ovvero 45 euro per otto piatti, quasi la totale), non c’è soluzione di continuità. La melliflua Custard ai pisellini, le Cervella di maiale fritte, le Cosce di pollo farcite ai calamari e allo sticky rice (perfetti quanto il Mochi di mela fritta al momento del dessert) sono ognuno nel suo universo una rivendicazione di libertà. Promiscuità degli intenti e delle libere associazioni, la Cina in primo piano la funkytudine della cultura street. È una cucina BBQ ma ancora più bareback, che prona il rischio del piacere immediato, la jouissance dell’istante e della molteplicità. Oltre la monogamia della becera gastronomia, è la vita dello stile, lo stile di vita che occupa il center stage di ogni piatto. Una cucina contro (l’oscurantismo, l’apatia della rassegnazione), una cucina al contrario tutta corpo e anima per: la generosità e il dialogo con l’altro da sé. Che più politica di così non si può. E quando May a fine servizio si stropiccia le mani sul grembiule maculato (dirty chef happy chef – in Paradise!!!) e stupita ti fa: “Ma come? Hai già chiamato il tuo Uber? Ma non ci facciamo una nightcap prima del commiato” si chiede interdetta più a se stessa che alla tavolata spopolantesi alla spicciolata. “Vabbè, non è un addio. Tanto ci vediamo domani a pranzo. Dalle otto in poi ho delle riunioni una dietro l’altra, se ce la fò vo a correre qualche chilometro e ti raggiungo direttamente dal Chairman. Ci preparerà le sue ultime creazioni ma anche qualche classico, l’Oca affumicata alla canfora e di sicuro lo Sticky Rice al granchio”. E quando undici ore più tardi May presiede la tavolata dal Chairman, la lapalissiana evidenza non teme obiezione.

Al ristorante, il suo o altrui, è lei, May-San, la Presidente. La Chairwoman in prima fila dell’Hong Kong che viene – e cambia. Indietro non torna.