Augusta non è mai soltanto Augusta.

Intanto non è una fiera, o meglio, non è solo una fiera, anche se in fondo lo è. Ma è una fiera che non accetta la separazione netta tra produttore e consumatore: il vino qui non è un prodotto da esporre, ma un racconto da incarnare. E poi è un po’ una festa che alla gravità del lavoro agricolo aggiunge la leggerezza della convivialità. In buona sostanza, è la manifestazione che accende i riflettori sul mondo del vino naturale in modo diverso, immersivo, umano. Il nome non è scelto a caso: Augusta come Augusta Taurinorum, la Torino romana, la città che da secoli si reinventa e che oggi accoglie questo rito del vino naturale. Augusta come una donna contadina e fiera, che non ha paura di sporcarsi le mani di terra, di fermentazioni spontanee, di difendere un’idea di agricoltura che è insieme resistenza e visione.

Quindi, il 9 e il 10 novembre 2025, gli spazi del Bunker di via Paganini tornerannoa vibrare sotto il passo della terza edizione di Augusta: due giorni di calici, di scambi, di parole, di dibattiti, di musica e di convivialità. Perché la manifestazione non si limita a riunire vignaioli, agricoltori, artigiani: li porta a Torino, li mette a parlare con i cittadini, con i ristoratori, con chi vive e ama il vino come linguaggio quotidiano.

Non poteva che essere Torino, ancora una volta, ad accogliere l’evento. Perché Torino è una città che ha fatto della sperimentazione un destino: dal cinema alla RAI, dall’industria che si è trasformata in cultura, dal Salone del Libro alle nuove frontiere dell’arte contemporanea. Una città che ha saputo reinventarsi ogni volta che sembrava finita, che ha fatto del suo passato operaio una materia viva per l’oggi. E anche per il vino naturale, Torino è stata pioniera: dai primi anni Duemila fino alla fine del decennio, un tessuto di enoteche e ristoratori ha fatto circolare bottiglie che altrove sembravano ancora eccessive, marginali, troppo radicali. È in quella costellazione che è nata l’idea di Augusta: portare in città i vignaioli, farli incontrare direttamente con chi beve, rompere il filtro commerciale, creare uno spazio di relazione diretta. Il Bunker, sede della fiera, è la scelta più naturale: un ex spazio industriale riconvertito in luogo culturale, un laboratorio di diversità che ospita artisti, associazioni, collettivi. Augusta si specchia in questo ambiente: biodiversità agricola e diversità culturale diventano due facce della stessa medaglia.

Ma cosa significa vino naturale secondo Augusta?

Significa partire dall’agricoltura e dai termini che la rispettano: biologico, biodinamico, permacultura, agroforestazione. Significa riconoscere che il vino è prima di tutto un frutto della terra e che ogni intervento deve essere minimo, rispettoso, trasparente. In cantina, il vino nasce da fermentazioni spontanee con soli lieviti indigeni, senza filtrazioni né chiarifiche, senza solforosa aggiunta in modo sistematico. L’anidride solforosa è ammessa solo in casi estremi, e comunque in quantità non superiori a quelle che la stessa uva produce naturalmente. È un accompagnare più che un produrre: il vignaiolo non comanda, accompagna. Questo è il manifesto di Augusta: un vino che non mente, che non si traveste, che si presenta per quello che è. Un vino che racconta non solo un territorio, ma anche un’attitudine, un’idea di agricoltura e di vita.

La selezione è rigorosa, senza compromessi. Non si scelgono i produttori solo in base alla fama o alla distribuzione, ma li si conosce, li si visita, si beve insieme a loro. Si guarda prima alla vigna e solo dopo alla cantina. Il vino deve essere autentico, ma deve anche essere capace di trasmettere l’entusiasmo di chi lo ha fatto. Non bastano le bottiglie: ad Augusta ci deve essere una persona chiave, qualcuno che conosce il percorso di produzione come una seconda pelle. Non sono ammessi venditori o distributori: il pubblico deve incontrare il cuore pulsante della produzione.

È questo che distingue Augusta da altre fiere: l’energia.

Dal 2023 a oggi Augusta è cresciuta. Se la prima edizione contava sei nazioni rappresentate, la seconda sette, quest’anno saranno otto, con l’ingresso di un vignaiolo ungherese. Non è solo questione di numeri che aumentano: è un respiro europeo che si allarga, un orizzonte che non vuole chiudersi nella logica delle fiere nazionali ma che guarda oltre, a un movimento internazionale del vino naturale che parla molte lingue ma ha un’unica grammatica. Anche il pubblico riflette questa apertura: negli ultimi anni, accanto agli italiani, sono arrivati francesi, inglesi, perfino appassionati dal Canada e da Taiwan. E quindi Augusta non è più solo Torino: è un nodo in una rete globale di scambio, un luogo dove ci si riconosce parte di qualcosa di più grande.

La fiera non vive solo nei due giorni ufficiali. Già dalla settimana precedente, Torino inizia a trasformarsi. Augusta sboccia in città – questo il nome del carosello di eventi off – porta vignaioli e ristoratori in otto locali torinesi, momenti conviviali, di confronto e di festa, dove le bottiglie girano tra tavoli insieme alle chiacchiere. È anche un modo per coinvolgere la comunità dei ristoratori torinesi, che da anni sostiene il vino naturale, e quelle circa quaranta tra osterie, bistrot, trattorie e bar ogni giorno fanno cultura attraverso le loro carte dei vini. Augusta diventa allora un ponte tra la fiera e la città, tra l’evento e la quotidianità. Che va ben oltre un appuntamento e lascia tracce anche dopo che le luci del Bunker si sono spente.

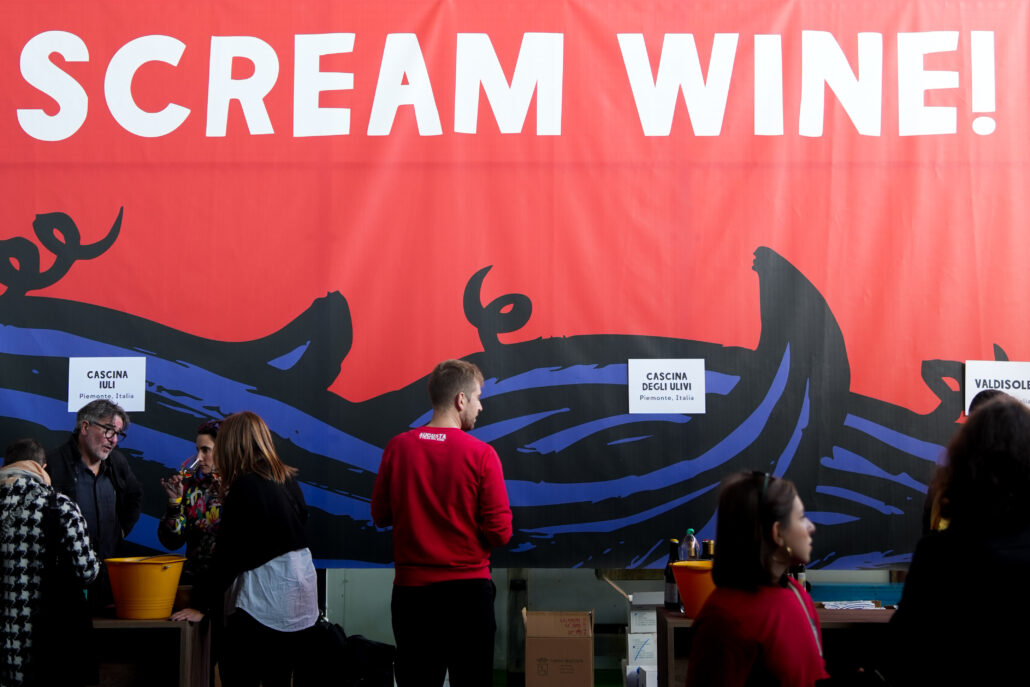

Le novità della terza edizione riguardano altri fattori culturali collaterali (e complementari alle degustazioni). Accanto ai banchi d’assaggio e al mercato agricolo, ci sarà un palinsesto di tre incontri che interrogheranno il mondo del vino naturale dall’interno: non solo tecniche di vinificazione, ma riflessioni su come il vino viene percepito dall’esterno, ad esempio. Uno dei tre appuntamenti sarà focalizzato su alcuni aspetti agricoli che stanno alla base di prodotti sul mercato apparentemente lontani dal vino (come caffè, pane, cioccolato, birre) scoprendo come alcune dinamiche che stanno alla base di metodi agricoli possano essere affini al mondo del vino. Poi, una libreria tematica – curata insieme a Libreria Luxemburg di Torino ed Edicola 518 di Perugia – presenterà libri e riviste indipendenti sul vino, ma anche sul cibo, la fotografia, il giardinaggio, la sostenibilità. Perché il vino naturale non è un universo chiuso, ma un linguaggio che si intreccia con altri saperi. E poi c’è l’arte: quella di Gianluca Cannizzo, alias Mypostersucks, che da anni con i suoi poster onirici e coloratissimi dà volto al vino naturale. Ad Augusta non è solo art director, ma presenza viva: al suo banco si potranno sfogliare poster, etichette, immagini che raccontano un immaginario comune.

Cosa non ci sarà? lo vedremo solo dopo la fiera.

Dice Piero Crocenzi, ideatore di Augusta, mentre ci racconta cosa c’è e cosa non c’è delle precedenti edizioni, con la certezza di chi sa di aver fatto il possibile per non far mancare nulla. Che sono state un gran successo, tra l’altro. A partire dai numeri, anche se, i risultati non stanno tutti lì: l’edizione 2024 ha accolto 3.150 visitatori, con un +20% rispetto all’anno precedente e nel 2025 si prevede di superare questa soglia, anche grazie alla presenza di oltre 20 nuovi produttori europei, tra realtà affermate e giovani vignaioli non ancora importati in Italia. Un’occasione rara, che rende Augusta una delle fiere più esclusive e ricercate.

La domenica sarà aperta sia al pubblico che agli operatori del settore, mentre il lunedì sarà dedicato principalmente ai professionisti, che nel 2024 hanno rappresentato il 60% dei visitatori. Per entrambi i giorni l’orario sarà: dalle 11 alle 18. I biglietti costano 25€ al giorno (sia per privati che professionali), con un abbonamento a 42€ per gli operatori. Importante: per gli operatori del settore Horeca c’è un accredito scontato a 15€ per un giorno e 30€ per i due giorni. È consigliato sbrigarsi a comprare i biglietti online senza dire “lo prendo poi lì”: il prezzo del titolo acquistato direttamente in fiera sarà di 30€/giorno per tutt*. Vi abbiamo avvisati. Il calice di Augusta è incluso, e può diventare un bel souvenir: non un gadget, ma un oggetto che continua a raccontare la fiera a casa.

L’abbiamo detto, Augusta è anche una festa. Una festa che tiene insieme il mercato agricolo e la riflessione culturale, la degustazione e la libreria, la vendita di prodotti e la musica. Una festa che non si accontenta di intrattenere, ma vuole interrogare, provocare, spingere a ripensare il modo in cui produciamo e consumiamo. Il vino naturale, ad Augusta, non è un lusso o una moda, ma una scelta di campo.

Cos’è una fiera, cos’è una festa? La fiera è luogo di scambio: merci, denaro, contatti. La festa è luogo di dono: cibo, parole, tempo. Apparentemente opposte, in Augusta queste due forme si intrecciano. Senza fiera, la festa rischia di restare effimera. Senza festa, la fiera rischia di diventare sterile. Augusta vive proprio in questa zona di confine: si fanno contatti di compra-vendita, ma si brinda anche; si programmano “affari”, ma si balla; si ascoltano panel di un certo spessore, ma si ride insieme. Perché anche il vino è così: è prodotto agricolo, con i suoi costi e i suoi mercati, ma è anche rito sociale, gioia condivisa, linguaggio universale. Augusta non fa che incarnare questa doppiezza e trasformarla in una forza.

Nota

Cook_inc. è media partner della terza edizione di Augusta e raccoglierà un sacco di storie bellissime da raccontarvi nel tempo. Sappiatelo!