4×4= Versilia, Lunigiana, Liguria e Riviera Apuana, unite grazie a quattro realtà libere da margini territoriali.

Parlare di territorio in accezione gastronomica è sempre più frequente, ma cosa significa davvero?

Esperti geografi si sono interrogati nei secoli per trovare una definizione calzante, estrapolando varie tesi. Tra le mie preferite c’è quella che lo tratteggia come un collante, storico e culturale, di una o più comunità di individui. Una porzione che muove oltre spazio e tempo, comprendendo sia una dimensione storica stratificata da elementi materiali e immateriali, sia una dimensione relazionale delle persone che agiscono su di essa.

Con “territorio” intendiamo qualcosa ben più complesso di uno spazio fisico.

Con “territorio” intendiamo qualcosa ben più complesso di uno spazio fisico: comprende i fattori ereditati dal passato (i nomi, la lingua, i confini, gli usi e le consuetudini), i rapporti tra gli esseri umani e l’esperienza che ciascuno di noi sviluppa interagendo con il prossimo. Preambolo adatto per raccontare una terra che non c’è, o meglio un insieme di territori privi di limiti geografici perché scanditi dai rapporti di alcuni personaggi eroici e dal loro impatto (positivo) sui luoghi dove hanno costruito le proprie realtà.

Vissuti d’arte, vissuti di serre

Prima tappa Pietrasanta, città costellata di opere formose di Botero e altri artisti in una sorta di museo en plein air. La nostra meta però evade dal centro urbano, per scoprire un micro-eden privo di indirizzo e di insegna, che nemmeno Indiana Jones riuscirebbe a scovare senza il giusto grado di indicazioni e volontà. D’altronde è anche questo uno dei mille obiettivi di Rita Mazzetta: “Non si arriva qui per caso” spiega appena varcato l’ingresso; racconta essere una selezione naturale, che si basa ancora sul passaparola e sulla curiosità delle persone. Una distesa botanica di erbe, fiori, piante, frutti, vegetali e varietà arboree sbocciate in libertà si alterna a istallazioni artistiche e bottini affettivi sapientemente locati in ogni angolo. Siamo alle Serre di Pietrasanta e mentre ci inerpichiamo sui terrazzamenti di beltà total green, cogliamo nuovi elementi della storia di Rita e di Alberto Tomat.

Lei, classe ‘78, trotterella in scioltezza nella natura nella sua salopette come un elfo dei boschi, ma in passato era una padovana stanziata nel cemento prima di innamorarsi in tandem del suo moroso e di questo settore: il chiodo fisso di viaggiare a più non posso per il globo, l’ha portata già a 18 anni verso una spedizione tutta sola in Siria. Rientrata carica di suggestioni si laurea in arabo e approda in Francia per l’Erasmus, dove segue un corso di cucina che fa fiorire il sentimento con la sua dolce metà Alberto. Mentre lui prosegue nel percorso da chef, lei si ritaglia un ruolo nel mondo gastronomico collaborando con aziende del food che le consentono di intraprendere viaggi durante i quali sviluppa una profonda passione per spezie e piante rare. Nel suo rimbalzare su e giù tra estero e Italia, il suo punto d’appoggio è Pietrasanta (città scelta per la vicinanza a Massa di cui Alberto è originario). Proprio lì, passeggiando nel raro tempo libero, notano delle serre coperte dai rovi: contattano la proprietà e scoprono un ecosistema nascosto, incolto ma estremamente affascinante. La prima proposta economica, però, è inaccessibile per la coppia e passano la bellezza di dieci anni prima che la determinazione di Rita torni a far capolino per richiamare la proprietaria delle serre. Fortuna o destino? Stavolta le viene proposto di trovare un accordo: i titolari si eran resi conto di poter cedere quel luogo solo a lei e ad Alberto, colpiti dalla passione trasmessa dai due durante il loro primo incontro.

“Ereditato lo spazio, circa tre anni fa, ci siam tuffati in questa avventura lasciando i nostri rispettivi lavori per rimettere in sesto l’area, predisposta ma trascurata” spiega Rita con le iridi luminose. La famiglia di Alberto ha un background agricolo – da qui il suo pollice verde – mentre Rita ha ereditato la forte passione per i fiori da sua nonna Iole. Oggi si definiscono una piccola azienda agricola, ma il luogo nasce soprattutto come ritrovo collettivo di scambio culturale. Organizzano eventi aperti al pubblico e preparano cassette miste di frutta e verdura, che chiunque può ritirare in loco. Stanno creando una micro-comunità perché sono in molti coloro che offrono aiuto per coltivare, raccogliere o attuare manutenzione dello spazio. E oltre ad avvicinare i bambini alla natura, sono impegnati in un progetto che coinvolge un’università svedese – affiliata al Politecnico di Milano – specializzata in biomimetica, ovvero nello studio della natura per progettare prodotti, processi e politiche sostenibili in risposta ai problemi globali. Grazie a questo programma, ragazzi da tutto il mondo sono andati, e andranno, alle Serre, dove tutto è coltivato secondo i ritmi della natura.

Il loro obiettivo è anche quello di tutelare il lato artistico meno inflazionato di Pietrasanta.

Rita confessa di essere da sempre un’appassionata d’arte e che è rimasta stregata da come in questa città sia accessibile a tutti. “Alcuni laboratori tendono a chiudere per la crisi e io cerco di dargli forza esponendo le loro opere tra piante o alberi da frutto. Mi sono cimentata per creare istallazioni in cui la natura possa integrarsi con l’arte diventando lei stessa parte dell’opera: le cornici migliori possono essere proprio i rami e i fiori che crescono dalla terra”.

Ogni dettaglio qui ha una sua storia speciale, come gli annaffiatoi colorati o la statuetta di Gesù, ma anche l’olio autoprodotto o i bouquet di fiori che Rita compone. “Amo definirli liberi perché mi sento un po’ naïf” confida ridacchiando. I pregiati limoni caviale si alternano ad agrumi giapponesi, alberi di prugne, melograni e fichi. Ennemila tipi di basilico, shiso, salvia ananas, lemongrass, elicriso, peperoncini rari e pomodori in molteplici varietà, tra cui del “viaggiatore” – la forma bitorzoluta che ne consente il consumo a mo’ di snack da passeggio – è dedicata ai pellegrini che percorrono la Via Francigena che passa lì davanti. “I nostri pomodori, da quelli spagnoli presi in un viaggio a Lanzarote alle tipologie più indigene, sono molto apprezzati dalla ristorazione locale. Ad esempio, Margherita de La Sosta dei Bacci ogni estate li usa nei piatti che abbina ai suoi salumi. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda pur conoscendoci da poco.

Una soddisfazione duplice nel constatare quanto il mio credere nel passaparola e negli individui vada a creare relazioni così spontanee e vere.

Proprio come dimostra la natura che celebriamo qui”.

L’assist di Rita è perfetto per proseguire il nostro pellegrinaggio, lungo territori affini e senza confini: direzione Montignoso – paesino arroccato tra Massa, Versilia e Alpi Apuane – alla volta della premiata Macelleria Bacci dal 1925.

Una Sosta generazionale ben stagionata

Qui l’insegna c’è, anzi ce ne sono addirittura due, ma andiamo con calma: al nostro arrivo Margherita, Massimo e Vinicio stanno preparando le mitologiche salsicce di maiale in un rito ipnotico che merita garbo e contemplazione.

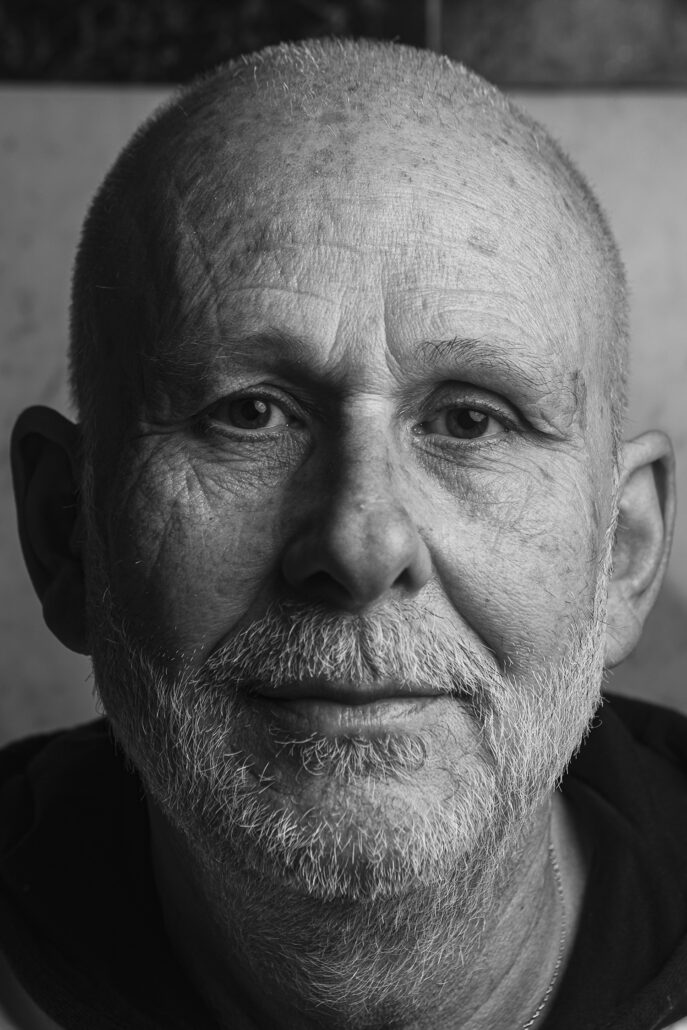

La targa affissa fuori la macelleria/laboratorio recita 1925, perché già in quegli anni il pioniere Antonio Bacci (babbo di Vinicio) diede il via alla singolare attività di norcino a domicilio appena ventitreenne. Devoto al mestiere, aprì una macelleria negli anni 30 nella frazione di Cinquale, spostata poi nel centro di Montignoso durante la guerra. Qui entra in gioco Vinicio che sin dalla tenera età di 16 armeggiava al fianco del papà. Oggi novantaduenne, è il fautore di quel che è l’attuale Macelleria Bacci. Stan Smith ai piedi, giacchetta Patagonia a segnalare fibra atletica e una tempra comparabile al marmo in cui mette a stagionare il suo straordinario lardo. “Il nostro ci sta almeno un anno e non c’azzecca nulla con quello di Colonnata – rimarca con fermezza – non ci mettiamo le spezie che usan loro a coprire la delicatezza del grasso.

Mettiamo una parte di pancetta a coprire prima di pressarlo con dei pesi, perché l’umidità che crea forma una salamoia naturale che tappa qualsiasi buco d’aria”. Dopo questo trattato risoluto, si sfila il camice per la sua canonica partita a carte nel bar di paese. Così placchiamo Massimo – suo figlio ed esperto norcino – per arricchire il quadro della Bacci’s Family.

Uno showman in tunica bianca con la stazza da cestista, che invece di insaccare palle nel canestro insacca impasti per salami con la perizia di Michael Jordan.

“Il mio babbo si è fatto le ossa da solo tra i garzoni in macelleria perché per lui il lavoro è tutto, infaticabile – racconta Bacci junior – non è mai stato un commerciante col pallino di guadagnare, preferiva vivere e lavorare bene con la certezza di proporre qualità. Mi portava in Piemonte a vedere i mercati di bestiame tra Cuneo, Alessandria e Carrù per scegliere gli animali in prima persona. Non aveva studiato a scuola, ma ha sempre manifestato un intelletto superiore”. Massimo, invece, racconta di aver gigioneggiato tra ISEF, corsi da sommelier e altre beghe, prima di rifugiarsi in bottega dal padre a 29 anni. Non era attratto dal reparto macelleria, ma i salumi lo hanno subito catturato; quindi, i due si son distribuiti il lavoro: uno in macelleria e l’altro intento ad aumentare e ampliare la produzione di salumi.

La scuola di Vinicio si dimostra determinante: impasti di carni senza additivi, zuccheri o conservanti e pochi (2/3) ma buoni allevamenti suini di fiducia, dove più che la razza conta cosa mangia e come vive il maiale. Massimo spiega che per un buon salume ci vuole un maiale di almeno 2 quintali, grasso, semi brado e che non abbia mangiato scarti della caseificazione. Poi come dicevano i contadini, i maiali devono “aver visto almeno due agosti”, quindi campato più di un anno. “Il salame a modo nostro, che qui si chiama Mortadella nostrale, prevede solo sale, pepe, vino rosso e un pizzico di spezie segrete – ci spiega Massimo – ma l’ingrediente più importante rimane il tempo. Non vogliamo accelerare nulla del processo naturale: usiamo celle statiche per stagionare, perché mantengono soltanto umidità e temperatura, quasi come una volta. La resa in termini commerciali forse ne risente, ma del poco che facciamo vendiamo tutto e il guadagno più grande risiede nella verità che fai mangiare ai tuoi clienti. Diciamo che poi io come imprenditore sono una frana, basta vedere quel che stavo combinando con La Sosta. Menomale che c’è la Margherita. Da quando è arrivata lei quel posto ha preso finalmente vita e ora vederla al lavoro è una meraviglia”.

È finalmente il momento di sequestrare la Marghe: neanche trentenne ma già provetta norcina, esperta di vini, factotum della fantomatica Sosta e unica erede delle virtù artigiane appena citate.

Occhioni penetranti, portamento e compostezza da danzatrice classica, fossette in cui perdersi quando abbozza un sorriso. Mentre ci fa largo negli ambienti de La Sosta, Marghe esibisce cultura a pacchi su tematiche polivalenti, una verve acuta e ribelle da lavoratrice combattente, oltre che un lessico polarizzante nel comunicare al prossimo quel che le preme mettere in luce. Lo spazio in cui ci accomodiamo per conoscerla e mangiare risulta il manifesto di questa preziosa personalità: un ex-forno comune di paese del ‘900 (la cui bocca svetta ancora dietro il bancone), adibito prima a negozio di giornali e caramelle, poi rilevato da Massimo con l’intento di farci una sala degustazione di salumi mai andata in porto per i troppi impegni e un filo di pigrizia che lui stesso ammette. Margherita l’ha trasformato in un avamposto di cose belle e buone da dispensare agli ospiti, sia nel lato stilistico/architettonico (tavoli, musica, arredi e quadri denotano storie identitarie e una cura certosina) sia nella proposta enogastronomica.

Per renderlo come lo vediamo noi però, la nostra coraggiosa norcina ne ha passate parecchie: “Il mio è stato un esordio al contrario – afferma ridacchiando – la mia parte di famiglia si trasferì a Milano negli anni 80, quindi io e mio fratello siam nati lì, distanti anni luce da tutto questo. Pessima studentessa, dopo il liceo classico ero molto confusa, tanto da fuggire a Londra per capire chi volessi essere. Il legame col mondo del cibo e del vino però mi scorreva dentro, grazie ai miei nonni e a mio zio che da appassionato bevitore mi concedeva momenti indimenticabili stappando bottiglie vecchie durante le festività”. Rientrata in Italia sceglie l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2013 e preparando la tesi sul vino georgiano, interpella e conosce Luca Gargano, proprietario di Velier, che in tempi lampo le propone un colloquio. Lì trascorre tre anni estremamente formativi, per poi riflettere sulla bellezza di poter tornare a Montignoso per imparare il mestiere del nonno e dello zio, evitando che quella tradizione morisse per un gap generazionale. Dopo varie esperienze in sala, decide di rientrare ad ottobre 2020, nel periodo di maggior produzione di salumi. La situazione non è stata semplicissima per vari aspetti: non solo Margherita nutriva un po’ di solitudine a livello di coetanei da poter frequentare, ma si inseriva in un duetto di uomini che avevan lavorato insieme per oltre 30 anni, con i loro metodi e i loro rispettivi caratteri ben definiti, in qualche modo gelosi di tramandare la propria arte.

“Io avevo solo tanta voglia di apprendere e fare il più possibile, anche sbagliando; negli anni abbiamo trovato un nostro equilibrio e con l’apertura della Sosta ho raggiunto finalmente la libertà espressiva che cercavo – racconta la Marghe e aggiunge – lo spazio è sull’impronta di un’enoteca dove far sostare i clienti”. Per la selezione dei vini ha riassunto le esperienze e i contatti del suo vissuto enologico, mentre sul cibo è partita dalla proposta primaria dei loro salumi per poi dar spazio alle ricette tipiche di quei luoghi e di sua nonna, che descrive come “cuoca fantastica”.

Mentre afferma ciò, siamo già sommersi da salumi di ogni foggia: l’iconica e strepitosa Salsiccia cruda di maiale accudita in due fette croccanti di focaccia di un forno autoctono; la persistente Mortadella con quid di cinghiale nell’impasto; il Lombo di 9 mesi e la Pancetta arrotolata in tiratura limitata (solo 8 pezzi annui) stagionata un anno e 3 mesi, da palpitazioni lipidiche. Podio a parte se lo aggiudicano l’olimpionica Soppressata (testina di maiale cotta e pressata in stampo con pochi aromi) e il leggendario Biroldo: insaccato a base di interiora, cotenne, lardello fresco e un goccio di sangue che viene cotto due volte con una manodopera titanica nelle retrovie.

Massimo lo declama quale “Salume più buono del mondo”

e se assaggiate quello dei Bacci gli darete ragione all’istante. Dal repertorio della macelleria, non mancano la Lingua salmistrata o una seducente Ciccia Conciata aka girello di bovino allevato al pascolo e marinato con sale, pepe, rosmarino e aglio sino a plasmare un atipico quanto riuscito incrocio tra carpaccio e carne salada. Sul lato culinario invece, per replicare i piatti tipici della nonna, è stato arruolato Piero: un cuciniere casalingo di paese fortemente legato ai Bacci, tanto che la figlia Arianna alterna l’attività di artista a quella di cameriera alla Sosta. Godiamo senza indugi con le Polpette di patate rosse, prezzemolo, uovo e mortadella (di Bologna però), seguite dal Picchiante, ovvero un sontuoso stufato di milza, cuore, polmone e cipolla con un accenno di pomodoro e patate fondenti servito in terracotta.

“L’approccio che la mia famiglia adotta per fare salumi io cerco di riportarlo in ciò che seleziono e propongo – aggiunge Margherita – verità nelle materie prime, nella filiera e nei sapori, ma soprattutto nelle persone che me li forniscono. Dato che qui non c’è la cappa in cucina, dove non arrivo io subentra qualche gastronomia di zona oppure intervengono tanti amici cuochi che ultimamente si sono auto-proposti per organizzare dei pop-up alla Sosta in cui si confrontano con i nostri prodotti. Una soddisfazione immensa vedere tante persone e professionisti che vengono da ogni angolo d’Italia fino a Montignoso”. Per lei, che ogni martedì continua il suo apprendistato da norcina confezionando salsicce, il traguardo più bello è vedere come quel luogo viene percepito dall’esterno e notare che la sua realtà mantiene vivo il borgo. Sarebbe stato più facile o conveniente crearla a Pietrasanta, a Forte dei Marmi o a Milano, ma ogni giorno si rende conto che il surplus è averla aperta qui.

Con l’arrivo della Torta di riso anche Marghe agguanta un calice e si lascia andare al convivio, lasciando sgorgare altre sfumature del suo animo iridescente e regalandoci un’ultima perla. “Il vino continua a essere il mio primo amore, così quando mi sentivo un po’ persa appena arrivata qui in pandemia, mi era anche balenata la pazza idea di rilevare un vigneto. Per questo ho conosciuto Giulia Marangon che mi ha subito spiegato le difficoltà nel trovare appezzamenti in zona. Lei è un caso eroico tra i vignerons locali e fa un vino buonissimo che ho messo subito in lista. Sono queste le persone con cui mi piace interagire e che rendono speciale questa terra di mezzo che abbiamo scelto come casa”.

Prossima direzione obbligata dunque è Terre di Confine di Giulia e Rachele. Salutiamo Montignoso per sfrecciare nei pressi Carrara, tra vecchie vigne r-esistenti e nuove storie coraggiose.

Amore in vigna senza compromessi

L’alchimia tra Giulia Marangon e Rachele Baldini emana un sentimento talmente puro che vorresti ti contagiasse per osmosi. La prima, enologa e vignaiola per vocazione, ti cattura con un linguaggio tecnico, schietto e affilato mentre avanza tra i filari, ma rivela una pacatezza inverosimile quando tasta il terreno o accarezza i rami delle sue viti vetuste. La seconda invece, massoterapista tuffatasi in campo enoico per alimentare l’ardore della compagna, propaga un’aura zen e quasi trascendente che ti permea le membra. Una relazione complementare, nella vita di coppia e nel lavoro, che traspare limpida mentre ci accolgono in uno dei loro appezzamenti, sparpagliati a varie altezze e longitudini lungo il terroir circostante: la filosofia vigente nella loro realtà – Terre di Confine – è quella di recuperare vigneti abbandonati per tutelarne biodiversità e risorse paesaggistiche.

“È stato faticoso trovare terreni qui – spiega Giulia – abbiamo patito quasi quattro anni prima di iniziare, conquistandoli parcella dopo parcella insieme alla fiducia dei locali, nella cui tenacia e ruvidità ritrovo la mia testardaggine nel proteggere questi luoghi e nell’inerpicarmi in vinificazioni difficili”. Siamo in una terra di frontiera, tra montagne, colline scoscese, dove i paesaggi e le persone che ci vivono non possono definirsi né toscani né liguri né altro. Ci confida di aver scelto questo luogo proprio per la sua unicità di territori che si incontrano, che le ricordano la sua Liguria. Con un ettaro abbondante di sole vigne vecchie (per sua scelta), segue la fertilità dei suoli:

“Perché devo abbandonare una pianta che ha più di 50 anni se continua a essere in salute e a donarmi un frutto buonissimo?”.

La Marangon è nata a Imperia, ma dopo un itinere ramingo in Italia e all’estero ha trovato l’amore qui, anche grazie all’incontro con Rachele, che è originaria di Viareggio. “La cosa più buffa è che i miei genitori sono astemi – racconta Giulia in mood divertito – non avevo mai avuto a che fare con la campagna pur venendo da una terra dedita agli ulivi e il primo avvicinamento al vino è avvenuto da giovane, lavorando in sala presso qualche ristorante”. Finiti gli studi in Ragioneria voleva fare la commercialista, ma ha preferito partire per l’Australia: lavorando in ristoranti italiani riscopre la bellezza della sua terra a distanza e conosce tanti produttori di vino. Rientrata a casa, si laurea in Viticoltura a Pisa e poi intraprende il percorso di Enologa; un radicale salto del vuoto: si mette in gioco con aziende stimolanti crescendo e imparando da ogni persona che incontra. È poi Rachele a spronarla a lanciarsi nel suo progetto individuale.

Mentre Giulia racconta, ci inerpichiamo verso un altro appezzamento toccando con mano l’impresa, in pendenza estrema, che le due stanno portando avanti. “A differenza dei terreni argillosi di prima, questi risultano più sabbiosi e silicei; ci è subito piaciuta la diversità dei suoli tra le parcelle.”

Trasmettono l’eterogeneità del vino, il potenziale inespresso di vigne vecchie con tantissime varietà miste sullo stesso filare, alcune che anche io stento a riconoscere. La filosofia è la stessa di quel gennaio 2020, quando siamo partite, senza obblighi e accettando i limiti del luogo”. È una fatica sia mentale che fisica, perché non si può passare con alcun mezzo o trattore, i trattamenti si fanno tutti a mano e la difficoltà aumenta a causa della distanza tra la cantina e gli appezzamenti. Tutte le fatiche vengono ripagate dall’assaggio del risultato finale.

Mentre stappa e versa il suo vino, appare evidente il perché del nome sull’etichetta Lincontro: non solo per le vicissitudini già narrate, ma anche per il metodo di vinificazione che racchiude in bottiglia tutte le varietà autoctone presenti qui. Vermentino bianco, albarola, moscato giallo, trebbiano rosa, malvasia, vermentino nero, syrah, sangiovese, bonamico e barbarossa, blendizzate in proporzioni variabili di anno in anno alla ricerca di un’armonia naturale e sincera. Lincontro è il primo vino nato, un bianco fermo con prevalenza di vermentino al 70%. L’assaggio dell’annata 2021 esibisce una finezza vibrante su trame folte e piene, attraversate da una spina dorsale di acidità salina a dir poco ammaliante: la macerazione è tenuta a bada proprio per preservare queste caratteristiche. Il vermentino viene lavorato a grappoli interi in pressa, con l’ausilio principale (nelle fasi seguenti) di acciaio, mastella e infine un passaggio di fermentazione in barrique con legni scarichi, volutamente non invadenti. Chiaro come ogni bottiglia risulti diversa e per questo unica: “Nella prima annata si poteva avvertire anche alla beva quel filo d’ansia da prestazione che Giulia nutriva agli inizi” riporta con tono serafico Rachele. “L’acidità delle raccolte precoci in un vino molto teso e crudo, scandito anche dalle paure del Covid-19 e dalle difficoltà che abbiamo condiviso nel trovare i terreni. Ho cercato di rasserenarla a modo mio ed è andata sempre meglio”.

Giulia annuisce e la guarda con affetto mentre versa il suo rosso, Lintero: vinificazione con grappoli interi, raspi compresi (cambiano la macerazione sulle bucce e un passaggio in tonneaux a seconda dell’annata). Prevalenza di vermentino nero al 60% e un tannino agricolo al palato, con un grip polposo che incita l’appetito. Un rosso pensato sagacemente come nettare conviviale, gagliardo e festoso.

“All’inizio ho fatto mille sperimentazioni con l’ansia di ottenere un vino perfetto – conclude Giulia – già dalla seconda vendemmia ho realizzato non solo che un vino perfetto non esiste, ma che non rappresenta la verità di questa terra. Io voglio un vino franco, che sia espressione dell’idea di un’annata intera in campagna, di sudore, di preoccupazioni, ma anche di tante gioie. Ogni anno riscopro me stessa, perché il confronto con la natura mi impone di cambiare e per il mio carattere irrequieto è stata una benedizione. Sono grata a Rachele che mi ha sempre sostenuta”.

A TAVOLA DA Bob

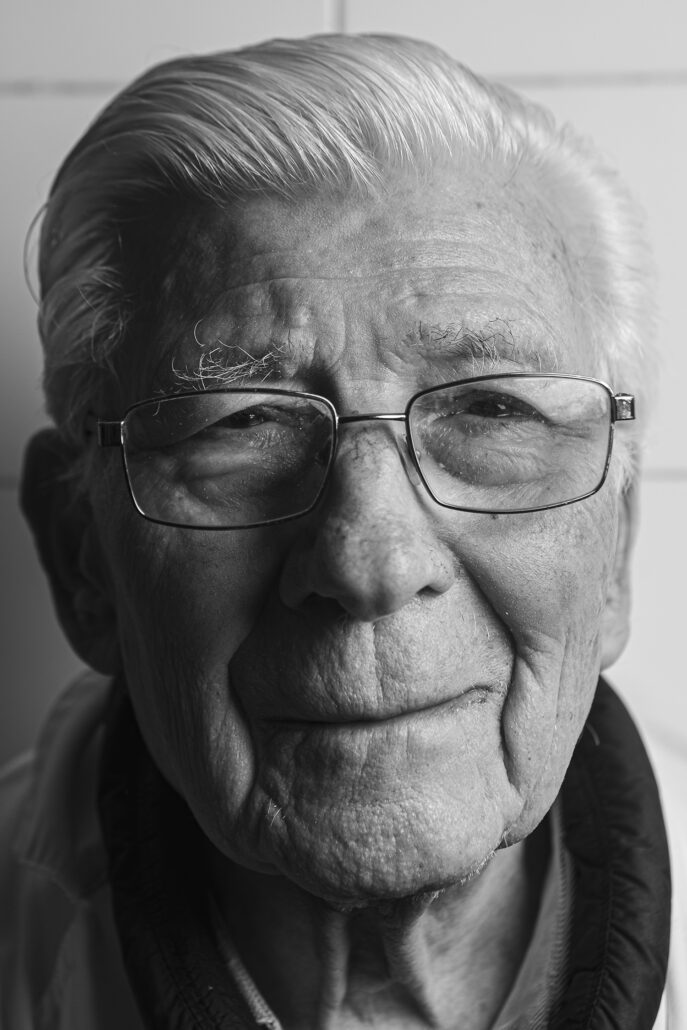

A mo’ di cerchio che si chiude, rientriamo a Pietrasanta per coronare questa serie di incontri presso un baluardo della ristorazione locale: Osteria La Brocca da Bob. Chi è Bob? Bob è il famoso collante territoriale menzionato agli inizi, come lo stucco per i marmisti che affollano questa città d’arte o per le conche in cui i Bacci stagionano il loro lardo. Appuntamento al Piccolo Bar. Indirizzo leggendario di fianco alla Brocca che incarna il paradigma del bar/cartoleria/tabacchi di paese fuori dal tempo: qui Bob ha individuato la sua tana nei momenti di pausa dal servizio. Ci attende una passerella di Camparini al bancone quale lascia passare per far ingresso – pogando come piace a lui – nella storia di Roberto Diena (per tutti Bob): neo-cinquantenne, integralmente tatuato dal collo ai calcagni, cuoco fenomenale col cuore grande quanto una distesa oceanica.

“Sono cresciuto a Viareggio, circondato dal mare, un parco giochi da bimbetto – ricorda – l’estate si andava a pescare e forse quel troppo bighellonare mi avvicinò forzatamente a questo settore a soli 15 anni. Bocciato a scuola, mio padre mi mandò in punizione a lavorare in un bar/gelateria in passeggiata, ma invece che una penitenza per me divenne rivelazione. Facevo sorbetti a tutto spiano in una stanzina fino a tarda notte, a volte ci dormivo pure. Mi prese bene a tal punto che finita la stagione il titolare insistette per pagarmi un viaggio a Biarritz, da me tanto agognato vista l’altra mia grande passione per il surf. Gli anni seguenti ci presi gusto e cominciai a far gavetta in molti ristoranti di zona. C’è da dire che partivo avvantaggiato grazie al nido familiare. Tra le ricette regionali delle mie nonne, passando per i manicaretti di mia madre Lina e il talento ai fornelli del suo compagno Rinaldo, a casa si è sempre mangiato da dio”.

Ecco, Lina e Rinaldo – rispettivamente ex-visual ed ex-fotografo – sono i capisaldi e artefici dell’attuale Brocca. Un’osteria di passaggio, rilevata nel 2010 dopo mille gestioni fallimentari, che è stata rimessa a nuovo per puro slancio passionale da questa intrepida coppia.

Grazie ai loro piatti casalinghi e allo spiccato senso estetico rintracciabile negli arredi, si è tramutata in un rifugio per buongustai e artisti in transito a Pietrasanta.

Un luogo epico che rende felice chiunque, pensato dai due anche per facilitare i percorsi in cucina di Roberto e suo fratello. Una forma compiuta però l’aveva raggiunta prima che il nostro cuciniere vi armeggiasse ai fuochi.

“A un certo punto volevo fare Architettura di interni per un pallino personale – riprende Bob – mi son trasferito a Milano per studiare, ma il cibo si è fatto largo anche lì. Nel tempo libero cedevo a corsi di cucina o da sommelier, fino all’incontro con Andrea Meoni del Seven Group che mi chiese di diventar socio”. In quella impresa così grande crebbe tanto a livello tecnico e gestionale, maturando esperienze di rilievo anche in Francia e Spagna, ma alla chiamata della sua famiglia mollò tutto per dare una mano. “Tornando qui mamma e Rinaldo si aspettavano gli stravolgessi tutto, il mio apporto è stato più a livello di visione contemporanea del ristorante e di linea manageriale da seguire” afferma Bob, che ha subito rivalutato l’importanza del territorio, senza distorcere l’anima di ciò che c’era prima. Bob ci confessa “anche se ci scorniamo ogni giorno si finisce sempre tra risate e calici pieni”.

Quel che si mangia alla Brocca rifulge cristallino e non catalogabile per questo: il menu muove dai cavalli di battaglia della tradizione – Coniglio in tegame; Tordelli al ragù, Muscoli in umido ripieni o Zuppa inglese da primato – sino a un plotone di fuori carta improvvisati da Bob secondo la spesa giornaliera. Il meglio della materia prima di terra e mare, maneggiata in soave essenzialità senza mai strafare. Una semplicità sbalorditiva derivata anche dall’identità poliedrica di Roberto, che non ha mai dismesso le sue passioni per arte, letteratura e musica di ogni genere, con predilezione del rock, jazz e dei cantautori italiani o francesi.

“La Brocca è ganza perché è un circolo di pulsioni, incontri e persone di qualsiasi categoria. L’unica regola è star bene insieme e servire la verità a chi si siede in tavola, senza bisogno di dimostrare nulla”. A Bob non importa delle mode o del darsi un tono da chef, sa che può avere tutto dal suo ecosistema e che il suo solo compito è quello di rispettarlo. Dal pesce di piccole cooperative di pescatori – consegnato ogni giorno – al contadino che coltiva per la Brocca verdure stagionali o legumi da vecchia varietà da preservare. Ci sono i pesci d’acqua dolce di laghi o torrenti, la cacciagione di montagna e ancora incredibili erbe di collina. “Se non cucini bugie è facile divertisti facendo divertire chi mangia. Questo è quello che mi piace da impazzire, vedere la gente del pranzo che alle 17 ancora bisboccia rilassata e non vuole andar via. Spesso o mi aggiungo a loro o gli lascio le chiavi per chiudere, grazie alla fiducia che si è stipulata qui”. Ci confida che finché avrà le energie continuerà a investire nella Brocca: sta già ripristinando il piano sotterraneo per adibirlo a enoteca/bottega in cui ospitare amici o clienti oltre gli orari di servizio.

Non a caso scegliamo una giga-tavolata della Brocca quale ritrovo conclusivo per tutte le fantastiche realtà visitate: Rita, Marghe, Giulia e Rachele riunite in un banchetto ecumenico confezionato da Bob che unisce territori sotto il verbo comune della verità. Zampilla goduria condivisa, riempiendo di piatti ogni millimetro della tovaglia: estatici Flan di pesce, Mousse di cernia, Mazzancolle bardate al lardo Bacci o ancora un commovente bis di primi a base di Tagliatelle verdi con vongole lupino e Maltagliati al ragù di colombaccio. Chi già si conosceva del gruppo rinvigorisce il rapporto, mentre tra i nuovi incontri fiocca immediata l’intesa che prospetta una futura amicizia. A fine cena Roberto si distende sulla panchina rossa all’ingresso, che in realtà si rivela un’opera d’arte proveniente dalla galleria della sua amica Annalisa Bugliani. “L’abbiam messa sulla soglia per rimarcare quel che abbiamo vissuto stasera” afferma salutandoci. “La Brocca è un percorso sociale perché ci teniamo alla libertà dell’individuo che sedendosi qui può esser sé stesso anche lungo il ciglio di una strada. La libertà espressa dalle persone per cui ho cucinato ritrae questo significato e lo arricchisce di nuovi valori”.