A pochi chilometri da Firenze, sulle colline dell’Impruneta, Podere Mastrilli è molto più di un vigneto: è un gesto agricolo e culturale radicato nel paesaggio e nel tempo. Lo ha creato Adriano Zago, agronomo, enologo e coach, conosciuto a livello internazionale per il suo lavoro come consulente in viticoltura biodinamica. Dopo anni passati ad accompagnare aziende in Italia e all’estero – portando metodo, sensibilità e visione – Adriano ha deciso di “atterrare”, di concretizzare le sue idee in un luogo fisico, quotidiano. Un progetto personale che nasce da un lungo periodo di ascolto, studio e pratica.

Podere Mastrilli è un organismo agricolo policolturale, dove viti e alberi convivono, dove la biodiversità è vissuta come fondamento e non come ornamento. Sorge a Monteoriolo, un’altura che anticamente era luogo di passaggio, scandito dal tempo, e questo equilibrio tra l’attesa e l’azione sembra permeare il progetto stesso del podere, dove nulla è lasciato al caso, ma nulla è rigido. Il nome “Mastrilli” è un omaggio al nonno di Adriano – il primo che lo portò nei campi sin da bambino – e che alla sua nascita dichiarò misteriosamente “lo chiameremo Mastrilli”, non si sa bene perché. Spoiler: non successe, ma oggi Adriano riprende quel nome, unico e pieno di significato, simbolo di radice e trasformazione per il suo progetto. Il logo del podere, un acino d’uva che prende il volo, racconta questo movimento, tra gesto agricolo e apertura al mondo.

In una passeggiata tra le vigne, Adriano decide di condividere una giornata di fine maggio con noi, affiancato da due figure cardine della viticoltura biodinamica italiana: Elisabetta Foradori di Azienda Agricola Foradori (Mezzolombardo, TN) ed Enrico Rivetto di Azienda Agricola Rivetto (Serralunga d’Alba, CN). La loro presenza ha dato vita a un dialogo ricco di contenuti, in cui le osservazioni pratiche sul campo si sono intrecciate a riflessioni più ampie sul ruolo del viticoltore contemporaneo. Si è parlato di piante non come semplici colture, ma come esseri viventi dotati di intelligenza, capaci di adattarsi, comunicare e reagire agli stimoli. È emersa l’importanza di leggere il vigneto come un ecosistema complesso, dove ogni vite è un individuo unico, e dove elementi come l’ombra di un albero o la presenza di insetti e di animali contribuiscono a costruire un microclima vitale. Temi come la neurobiologia vegetale e l’epigenetica sono stati affrontati con naturalezza, a testimonianza di quanto una visione agricola avanzata richieda tanto sapere quanto ascolto.

La biodiversità, qui, è prassi quotidiana: un modo per restituire complessità e forza alla terra.

In questo contesto, la policoltura non è solo una scelta ideologica, ma una risposta concreta alle sfide climatiche e agronomiche del presente.

Non si può parlare di biodiversità senza includere gli animali, elementi indispensabili per la vitalità dell’organismo agricolo. Elisabetta Foradori lo afferma con chiarezza: la loro presenza non è solo funzionale – per il letame o per il controllo della vegetazione – ma crea un rapporto equilibrato tra specie, che arricchisce la terra e anche chi la lavora. Enrico Rivetto sottolinea come la burocrazia renda difficile integrare gli animali in azienda, a conferma di un sistema agricolo ancora pensato per l’industria più che per l’artigianato; nella sua realtà ha scelto gli asini, più gestibili anche dal punto di vista normativo. Zago, invece, aveva introdotto le pecore, poi mangiate da un lupo. Ma in tutti questi progetti l’animale resta un elemento imprescindibile: presenza viva, generatrice di fertilità, relazione e complessità. Come le api, custodi silenziose dell’equilibrio, la cui presenza è più di una funzione ecologica: è una responsabilità. Già Rudolf Steiner, nella prima metà del 900 con il suo libro Le Api, aveva previsto la crisi delle api e il segnale di un’agricoltura che si stava smarrendo. Uno dei libri più accessibili dell’antroposofo visionario – spiega Zago.

Qui, tutto è in relazione: la vigna non è solo produzione, ma un sistema vivente. Si guarda in orizzontale, non solo in verticale, e l’attenzione è rivolta al “come” si coltiva, più che al “cosa” si produce.

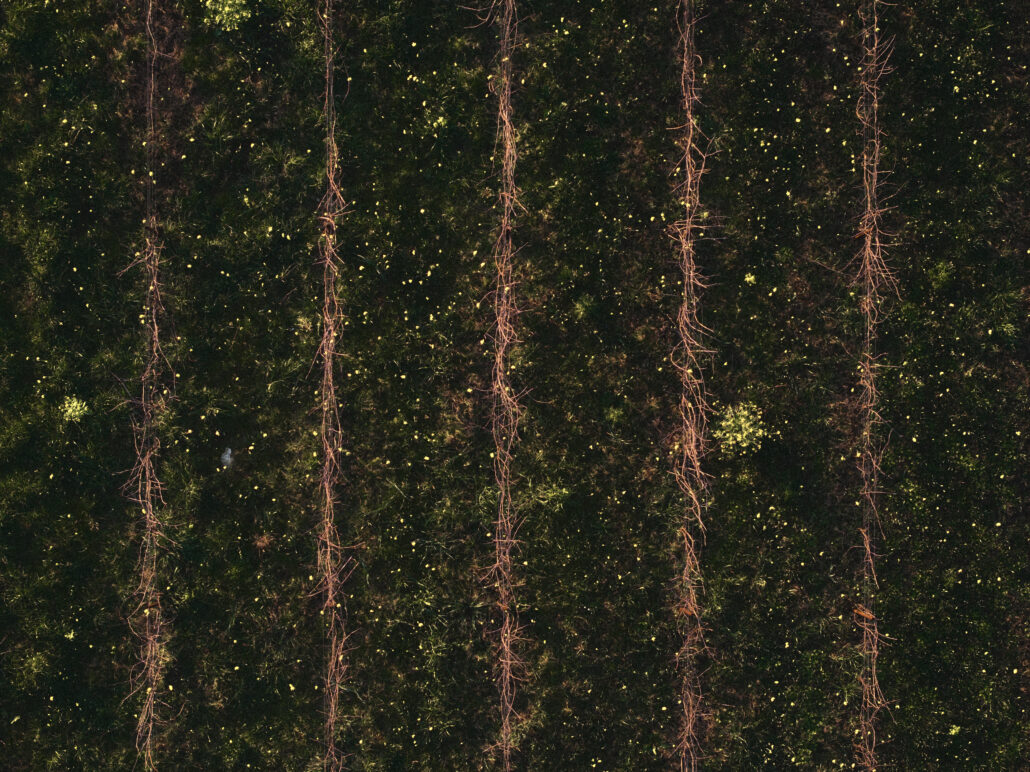

I numeri sono piccoli, ma le idee sono grandi: Podere Mastrilli si estende per 0,7 ettari, con sette varietà tradizionali toscane – Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino, Mammolo, Trebbiano toscano e Malvasia toscana – mescolate in filari misti, nessuna irrigazione e innesti fatti a mano con gemme provenienti da viti ultracentenarie della zona. Non c’è un culto della purezza varietale, che non appartiene alla cultura italiana – spiega Zago – ma un ritorno a una saggezza agricola più profonda, legata alla storia e alla genetica del territorio. Siamo nel quinto anno di vita della vigna, che ha radici in un suolo duro, argilloso e sassoso — lo stesso che un tempo forniva l’argilla per le famose terracotte dell’Impruneta. Le viti crescono sotto a mandorli, peschi, susini, albicocchi, noci. La chioma di un mandorlo, ad esempio, crea ombre leggere che muovendosi durante il giorno impattano diverse zone della vigna. Alcune uve maturano quindi parzialmente all’ombra, contribuendo alla freschezza e alla complessità del vino. Ogni foglia racconta una storia: sotto un mandorlo, un trebbiano sviluppa una foglia enorme per captare più luce, una risposta diretta all’ambiente.

Al momento della vendemmia, tutte le uve vengono raccolte a mano lo stesso giorno, senza distinzione, ascoltando ciò che la vigna dice e senza schemi preimpostati. Tutto fermenta insieme, tutto nasce insieme. Il primo anno ne è uscito un rosato, ma potrebbe non esserlo il prossimo anno: il vino non risponde all’etichetta, ma all’annata. Annata fresca? Forse un bianco. Annata più calda? Qualcos’altro ancora. L’approccio è flessibile, dinamico, aperto: la bottiglia racconta ciò che è successo davvero in vigna. È un vino fatto per essere bevuto, non mostrato e le 1.600 bottiglie prodotte da Podere Mastrilli vengono consumate quasi tutte nei dintorni. “Dovrebbero viaggiare di mano in mano”, dice Zago, enfatizzando ancora la volontà di restare vicini alla terra.

Il progetto di Adriano non vive isolato: è parte di una rete, di un sistema di alleanze culturali e agricole. Lo si è capito quando tra le vigne c’erano colleghi, amici e collaboratori, e a tavola, sotto una pergola rigogliosa, dove il pranzo è diventato racconto, unione e visione. I ceci arrivano da Sara Ferdinandea, i formaggi da Elisabetta Foradori, la pasta da Emidio Pepe, le verdure dall’orto del Podere e tutto è stato cucinato da Damiano Donati di Fattoria Sardi, lo chef che Adriano ha sentito vicino per interpretare i vari prodotti. Come la biodiversità in vigna, negli occhi di Zago, questo sistema di alleanze agricole e rapporti di mutualità tra produttori sono necessarie per il futuro.

Podere Mastrilli è un progetto in cammino, radicato nel presente ma con lo sguardo rivolto al futuro. È una vigna che si può bere, ma anche guardare, ascoltare e camminare. Adriano Zago non ha solo creato un vino: ha creato un luogo dove la terra pensa, parla e insegna. Basta aver la volontà di ascoltare.