Gastronazionalismo

Prima di leggere l’articolo, dovete assolutamente vedere questo video di Luca Zaia. Il presidente della Regione Veneto, intervistato dall’emittente Antenna 3, è tornato sulla questione del Prošek, il vino passito per cui la Croazia ha chiesto il riconoscimento della denominazione. Zaia, che è stato anche ministro delle Politiche agricole, assicura di avere “la pistola fumante”, per una “battaglia” che i croati sono destinati a perdere. Poche settimane fa, Gian Antonio Stella sottolineava sul Corriere della Sera “che [il Prošek] a ogni orecchio straniero scippa la fama mondiale del Prosecco”, per cui il riconoscimento “sarebbe davvero il colmo”. Per definire e spiegare quest’atteggiamento, in Italia largamente condiviso, oggi c’è una parola, gastronazionalismo, usata per la prima volta dalla rivista Politico e oggi arrivata in Italia grazie al titolo di un libro di Michele Antonio Fino (professore di Diritto romano e Diritti dell’antichità presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) e Anna Claudia Cecconi (Business Developer presso Too Good To Go), con un contributo di Andrea Bezzecchi dell’Acetaia San Giacomo di Novellara (RE).

Secondo Fino, ci sono almeno quattro buoni motivi per respingere l’istanza croata (nel dettaglio, li ha spiegati all’Informatore Agrario), ma “non c’è nessun bisogno di sostenere queste tesi con idee che parlino di tutela di un interesse nazionale, perché così facendo si inquinano le basi culturali del Paese, riducendo un tema complesso di relazioni internazionali connesse al cibo, al nazionalismo. La reazione non può essere

“vogliono rubarci il cibo. Ci siamo corrotti l’anima – sostiene Fino – a forza di usare concetti apparentemente neutri, ma in realtà negativi e corrosivi, come tutti gli aggettivi possessivi da mio a nostro riferiti al cibo e poi nazionale, tradizionale, tipico”.

Ci troviamo ad affrontare una forma di banal nationalism, in cui “il cibo interpreta un ruolo fondamentale e insostituibile, tanto come aggregatore sociale quanto come marcatore della diversità”, come si legge in “Gastronazionalismo”(People, 18 euro). Nei primi capitoli il libro spiega, con solide basi giuridiche, perché almeno nel nostro Paese sia stato frainteso il senso del Regolamento europeo 2081 del 1992, quello che ha istituito le categorie giuridiche della Denominazione di origine protetta (DOP) e dell’Indicazione geografica protetta (IGP). “La mia tesi – racconta Fino – è che ci sia in Italia un genius loci appassionato di ‘medaglie di latta’, perché il meccanismo europeo di DOP e IGP si è inserito in una dinamica nazionale che già ragionava in termini di specialità locali da tutelare e di identità da salvaguardare, dimenticando che l’Unione Europea era ed è soprattutto un mercato e che quella misura nasce per proteggere dalle imitazioni quei prodotti che – grazie all’export – avrebbero avuto accesso ad altri mercati nazionali nei Paesi dell’UE”.

Per esemplificare queste parole, mentre parla al telefono recupera dalla sua libreria un volume del 1992, L’Italia dei formaggi DOC, prodotto dall’allora Ministero dell’Agricoltura, proprio nell’anno in cui è uscito il regolamento 2081. “L’Italia si stava preparando a una DOC per i formaggi, a costruire il proprio schema di qualità legata all’origine del formaggio. Nell’elenco, ci sono la bellezza di una trentina di prodotti caseari già riconosciuti dal Ministero, ma tra questi ce n’erano alcuni vocati all’export e altri prodotti in piccolissime quantità. Nel libro vengono definiti capolavori in dirittura d’arrivo, per un riconoscimento, formaggi di nicchia come il Bitto della Valtellina, il Monte Veronese, il Silter della Val Camonica, il Branzi, il Bagoss, il Brus delle Langhe”.

L’esercizio fatto in Italia – in particolare a partire da formaggi e salumi – è stato di portare in ambito europeo ciò che avevano in mente di valorizzare in Italia. Infatti, – dice Fino – “per noi è importante primeggiare nelle classifiche di DOP e IGP, perché siamo convinti che serva di per sé, anche se questo è falso in termini commerciali e anche di reddito, perché se un prodotto non ha una dimensione adeguata – in termini di capacità produttiva – non è affatto vero che DOP e IGP aiutino. Se non c’è export – continua Fino – non aiutano anzi possono diventare un freno allo sviluppo, perché farsi certificare costa e quel costo si spalma su pochi prodotti“.

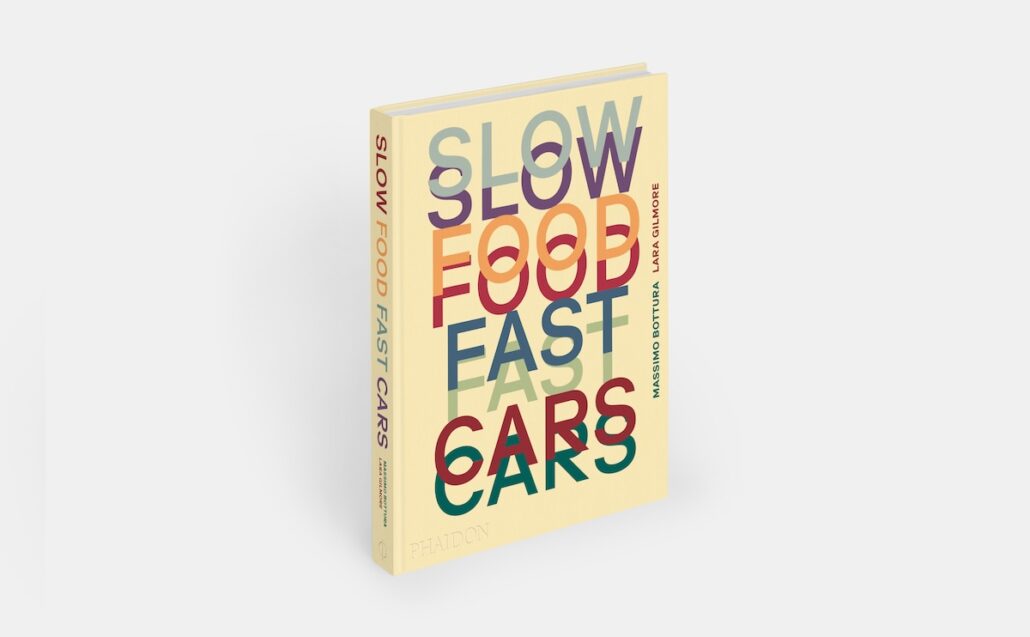

A fronte di questa lettura, in Italia prevale “una retorica da difesa di una pretesa Fort Knox del Gusto, a cui – sottolinea Fino – ha contribuito anche l’associazione che ha fondato l’Università per cui lavoro (Slow Food, ndr), stressando l’idea di prodotto locale come garanzia di qualità, favorendo l’ossessione dell’origine, un marketing fallace quanto efficace.

Basti pensare al claim di Citterio, l’origine fa la differenza, che però non informa dell’origine né del maiale, né degli ingredienti.

Questo messaggio è diventato una specie di mantra, perché della gente in buona fede ha iniziato a dare importanza alla provenienza del cibo, elemento che è diventato prevalente sul ‘come’ viene prodotto il cibo. Anche quando Slow Food, nel 2004, ha modificato il messaggio originario parlando di buono, pulito e giusto, è rimasta nell’opinione pubblica questa radice originaria, legata alla qualità organolettica che mette al centro anche la zona di produzione”.

Nel libro, Fino e Cecconi argomentano perché anche iniziative che hanno origine da idee meritevoli – quali le Denominazioni Comunali promosse da Luigi Veronelli o il progetto dei Presìdi promosso da Slow Food – hanno finito con innescare una voglia di campalinismo gastronomico, offrendo nuove occasioni di mettersi medagliette. “Hanno ben da fare i promotori per far sì che questi riconoscimenti vengano interpretati correttamente, perché alla prova dei fatti si traducono in una corsa ad avere sempre più ‘nostre specialità’, perché gli italiani vivono evidentemente con questo bisogno di essere riconosciuti” spiega Fino. “È saltato il meccanismo alla base delle indicazioni e delle denominazioni: è prioritario riconoscere, non avere una specialità che funzioni, che sia diffusa, che abbia un mercato all’altezza, così da verificare l’esigenza di un meccanismo che tuteli i produttori dalle imitazioni” aggiunge.

Attraverso alcuni esempi i due autori di “Gastronazionalismo” esemplificano in modo chiaro quello che sta accadendo nel nostro Paese. Come nel caso dei produttori di Bitto DOP (d’alpeggio) che sono usciti dal consorzio il cui disciplinare non fa grande differenza tra il loro formaggio artigiano e il Bitto di pianura, un esempio tra tanti di come “il grande, o il più semplice da produrre, si mangia il piccolo” (Fino), cioè quel prodotto di nicchia che forse non aveva nemmeno senso riconoscere con una denominazione.

Un livello ulteriore di strabismo, invece, è rappresentato dalla Piadina romagnola, a cui nel libro è dedicato un capitolo. Spiega Fino: “per il riconoscimento di ogni DOP, l’UE chiede di caratterizzare un legame storico e geografico con un territorio di riferimento, ma per quanto riguarda la piadina noi ci troviamo di fronte a un disciplinare di produzione fatto su misura per un prodotto industriale (qui, può essere congelata e conservata anche per 12 mesi, ndr) che solo incidentalmente può essere artigianale. La grande reputazione legata alla Piadina romagnola, però, non abbraccia un prodotto realizzato su larga scala, ma un prodotto casalingo, fatto fresco nei chioschi delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Questo disciplinare, a nostro avviso, costituisce un vantaggio competitivo che è costruito artificiosamente, dato che il prodotto descritto non è quello tradizionale. Di fronte a una situazione del genere, perché un’industria che ha stabilimenti in provincia di Modena non dovrebbe avere il diritto di produrre piadine e chiamarle col loro nome?”.

Ecco l’essenza del gastronazionalismo, secondo Fino: “Se si avvicina un Prošek sloveno, guai, ma quando siamo noi italiani a volgarizzare una denominazione, nessuno ci tocchi”. Del resto, è l’Inno di Mameli a suggerire la strategia: di fronte al nemico, stringiamci a coorte.