Una frase che suona come una provocazione, ma che è in realtà un invito gentile alla disobbedienza, a mettere in discussione l’idea che cucinare sia solo un dovere. Per decenni, soprattutto tra gli anni Ottanta e Duemila, i magazine di cucina hanno parlato alle donne, istruendole come se esistessero solo per accudire qualcun altro. Come fosse qualcosa che necessariamente dovevano saper fare, come se da questo dipendesse il loro valore.

Ma chi insegna a cucinare per se stesse? Chi parla del piacere di conoscersi, scegliersi e piacersi, partendo da un sapore?

Non si tratta di rinnegare la cucina, ma di liberarla dal suo significato più arcaico, ripensandola non solo come cura per gli altri, ma come atto d’amore verso se stesse.

Non cuciniamo mai per noi, ci manca il tempo, la voglia, l’attenzione. Ma il cibo può essere un modo per ascoltarsi, per riscoprirsi, e la cucina una forma di conoscenza e profondità.

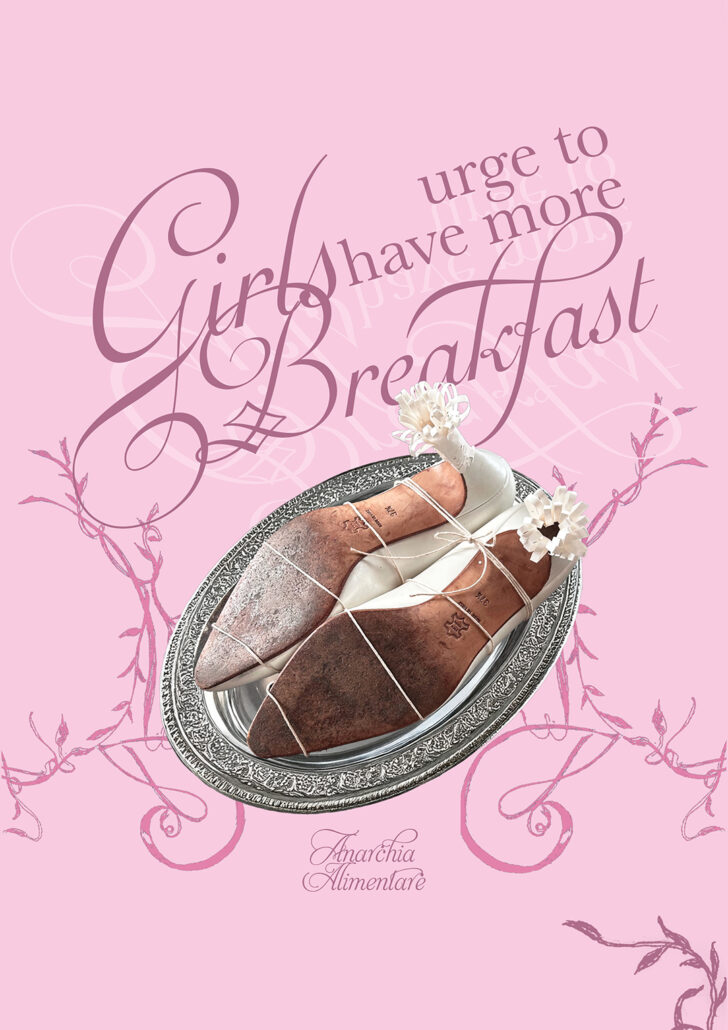

Ed è proprio qui che nasce Anarchia Alimentare. Per riportare l’attenzione su tutto quello che viene dato per scontato, sui significati che si cancellano e i gesti che si svuotano. Per invitare a rallentare, perché è nella fretta che perdiamo i dettagli, quelli importanti, quelli che raccontano. Perché è solo fermandosi che si può guardare davvero. Anarchia usa la tavola come spazio di riflessione, come non-luogo dove le cose inascoltate possono trovare una voce, dove si parla dei discorsi taciuti, di ruoli, di corpi, di maternità. E lo fa attraverso il cibo, usando il surreale per parlare dell’invisibile, la bellezza per attirare lo sguardo e l’alimento per portare una critica sociale.

Fai login o abbonati