Quando arrivi a Ilhabela dalla terra ferma hai l’immediata visione della speculazione edilizia che s’impone lungo tutto il tratto occidentale dell’isola. Un susseguirsi di condomini, ville di lusso, beach bar e yacht club. Sono i rifugi della ricca borghesia di São Paulo, che da decenni ha fatto dell’isola il suo luogo di villeggiatura prediletto. La sponda orientale è però un’altra cosa, un posto selvaggio. È il lato che guarda l’Atlantico, dove le scogliere sono costantemente battute dalla forza del mare aperto e dove non esistono strade di collegamento al centro urbano. Quando il vento supera i sei nodi e le onde cominciano a oscillare con veemenza bisogna amare il mare per voler visitare questa parte dell’isola. Da Barra Velha, il principale porto dell’isola, ci vogliono quasi due ore di gommone e un motore potente per raggiungerla. È un viaggio sulle montagne russe e gli sballottamenti impongono di guardare dritto davanti a sé. Ma la testa gira inevitabilmente verso la costa. È un panorama ipnotizzante: muri interminabili di fitta vegetazione che si scontrano col blu profondo del mare. Un posto incantato e sinistro allo stesso tempo. Si dice che nei fondali di questa baia ci siano oro e tesori perduti. Le tempeste qui hanno fatto strage di navi e vascelli durante i secoli quando pirati e schiavisti usavano l’isola per nascondersi e trovare riparo.

A Ilhabela la nostra destinazione è Bonete, una spiaggia isolata incagliata in una caletta dietro il Farol do Boi, il secondo faro più antico del Brasile, situato nel punto marittimo di terra più lontano dalla costa dell’isola. I pescatori locali mi avevano detto di aver avvistato nel passato diversi pescherecci pirata giapponesi ma, effettivamente, non ci sono riscontri a riguardo. Quello che si può dire è che l’area, dichiarata zona di protezione ambientale, è afflitta dalla pesca illegale. Bonete è soprattutto una comunità di pescatori artigianali, di caiçaras, come vengono definiti gli abitanti tradizionali della costa delle regioni del sud e sud-est del Brasile. Un miscuglio tra indigeni, bianchi e neri. Sono artigiani del mare. Si pesca soltanto con le reti messe a cerchio e lasciate in mare per giorni o immergendosi nei fondali senza bombole e cacciando con fiocina e arpione.

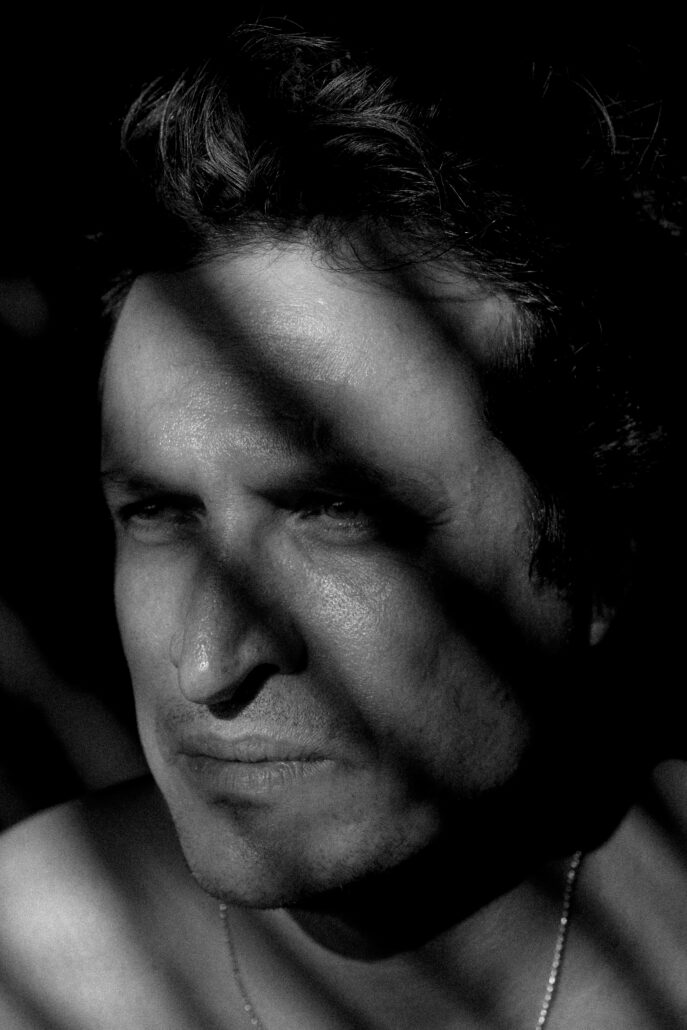

Incontro Pedro, Mateus ed Erik. Sono a bordo di una piccola lancia mentre sbrogliano un pescato di corvine dalle reti appena alzate dal loro cerchio. In controluce il sole riflette il biondo ossigenato dei capelli di Pedro con i pesci che schizzano elettrici tra i loro stivali e le zanzare che pizzicano quasi a farti vomitare. Sono la nuova generazione di pescatori della comunità. Hanno profili Instagram che sono pieni di foto con pesci di tutte le taglie. Li mostrano orgogliosi come trofei. Per loro la pesca è una cosa seria, è una questione di vita e sopravvivenza. Perché vivere di pesca da queste parti non è facile. Perché non è sempre possibile fare arrivare il pescato fresco ai ristoranti della parte ricca dell’isola. Perché fino a pochi anni fa l’elettricità non esisteva e, oggi, i pannelli solari non sono in grado di generare ghiaccio a sufficienza per conservare adeguatamente il pesce. Lo sa bene Elias de Jesús, che con i suoi settantadue anni e gli occhi lucidi ricorda che l’unico modo per non perdere il pescato era, ed è, affidarsi al sale, come si è sempre fatto con le sardine. Tra chi conosce meglio il posto e la sua gente c’è Rodolfo Vilar, quarantenne lupo di mare dal fisico robusto e i capelli biondi spettinati dal vento. Ha scoperto Bonete più di vent’anni fa e quei ragazzi li ha visti crescere, ci ha pescato insieme migliaia di volte. Oggi continua a dirigere una compagnia di consulenza e investimenti finanziari ma la sua vocazione è rivolta sempre di più al mare e per il mare. Si è trasferito a vivere sull’isola e ha creato A.Mar, un progetto volto a riscattare e a far evolvere le tecniche di conservazione del pesce, per metterle al servizio delle comunità tradizionali di pesca artigianale.

Quando lo incontro, la giornata è quasi al termine. Il mare è scuro, il tramonto cala sulle onde increspate che lo nascondono all’orizzonte. Resistiamo provando a pescare nella notte ma il pesce non abbocca alla lenza. Rodolfo mi porta nel suo rifugio. Si trova vicino agli scogli in una parte nascosta di Bonete, ritagliato nel fianco di un’imponente pietra della foresta atlantica che domina l’isola. Alle spalle, proprio in cima a un pendio, una chiesetta bianca allunga la sua protezione tra le palme di cocco. In un pertugio tra la roccia e la casa Rodolfo ha costruito un forno a legna. “Tutto è cominciato qui”, dice. Qui inizia a fare le prime affumicature e bottarghe.

“Ci chiamavano i tipi dei pescetti affumicati”. All’origine era semplicemente un hobby, che a poco a poco si trasforma in ossessione. Inizia infatti a ricercare e studiare tutte le tecniche di conservazione.

“Non mi sarei sorpreso se mia moglie mi avesse lasciato in quel periodo“ rivela. Viaggia in Europa, scopre le conserve e decide di rifarle sull’isola. Dal polpo al tonno sott’olio alla portoghese o all’italiana, alle cozze con soffritto nello stile della Galizia… Poi fa un passo in avanti e passa ai fermentati e riscatta tecniche come quella del garum, la salsa a base di frattaglie di tonno fermentate, molto consumata nell’antica Roma. Ma per l’appunto era solo l’inizio, l’ossessione va crescendo a dismisura. Monta un piccolo laboratorio rudimentale al lato del forno dove comincia a passare le notti mescolando funghi con budella di calamaro e branchie di sgombro. L’obiettivo era di evolvere, applicare al pesce le stesse tecniche usate per la carne di maiale.

Mentre racconta, mette sulla griglia un paio di seppie regalateci dai pescatori. Proprio in quel forno tra la pietra e la casa. Le scotta appena, ci posa su del coriandolo selvatico, peperoncino de cheiro, limone cravo, un filo d’olio. Serve il pesce praticamente crudo e senza sale. In cielo la luna non è neanche a metà ma è sufficiente a illuminare il mare. Le zanzare si sono tranquillizzate. Il piatto è vuoto, macchiato solo un da po’ di nero di seppia. Sorseggiamo cachaça bianca e mette a friggere due farnagaio, un pesce sottile tipo sardina con un ago sulla punta.

“In queste acque esiste una varietà incredibile di specie ma i pescatori cercano solo quelle che valgono di più sul mercato”.

Mi spiega che prova a fare riflettere la comunità, a indirizzare i pescatori verso nuovi tipi di pescato. Di guardare a ciò che c’è in abbondanza in mare e a riscattare specie che potranno diventare “nobili”. Mi mostra un poster con disegni e tipi di pesci mai sentiti: carapau, jaguarica, pirajica, roncador, sargo de beico, betara, guaivira. “I giovani che ho conosciuto lo hanno capito e vogliono investire sulla qualità piuttosto che sull’abbondanza”. Il progetto A.Mar li ha aiutati. Hanno imparato le tecniche e fanno arrivare sulle tavole di São Paulo prodotti di alta gastronomia. Sembrano lontani quei giorni in cui il pesce arrivava alle pescherie di São Sebastião – sulla terraferma – ormai in fase di imputridimento.

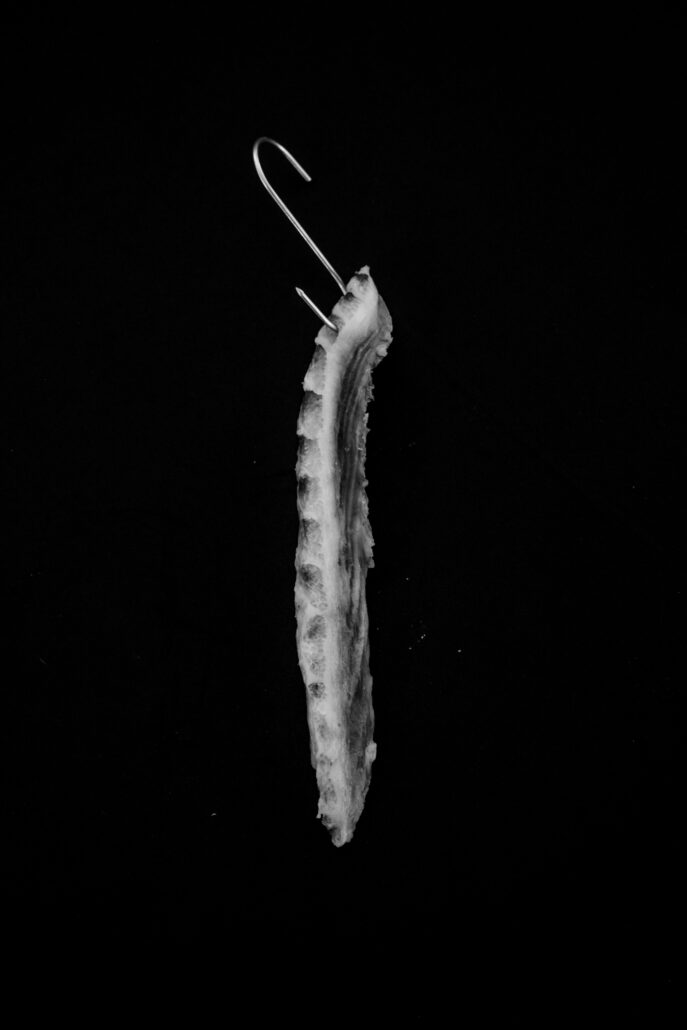

Le tecniche di conservazione del pesce sono antiche quanto l’umanità. L’impresa di Rodolfo è stata quella di rivisitare due millenni di storia della conservazione in appena due anni, in modo assolutamente intuitivo. “Non c’era bibliografia da nessuna parte”. Il processo che lo ha portato a passare dalle affumicature e conserve alla gastronomia è stato del tutto sperimentale. Ed è così che nel 2019 questo progetto ha introdotto sul mercato nazionale prodotti come le salsicce e le coppe di tonno al pistacchio, il salame di pesce bianco alla cacciatora con paprika affumicata e la salsiccia di muggine con albicocca e finocchio.

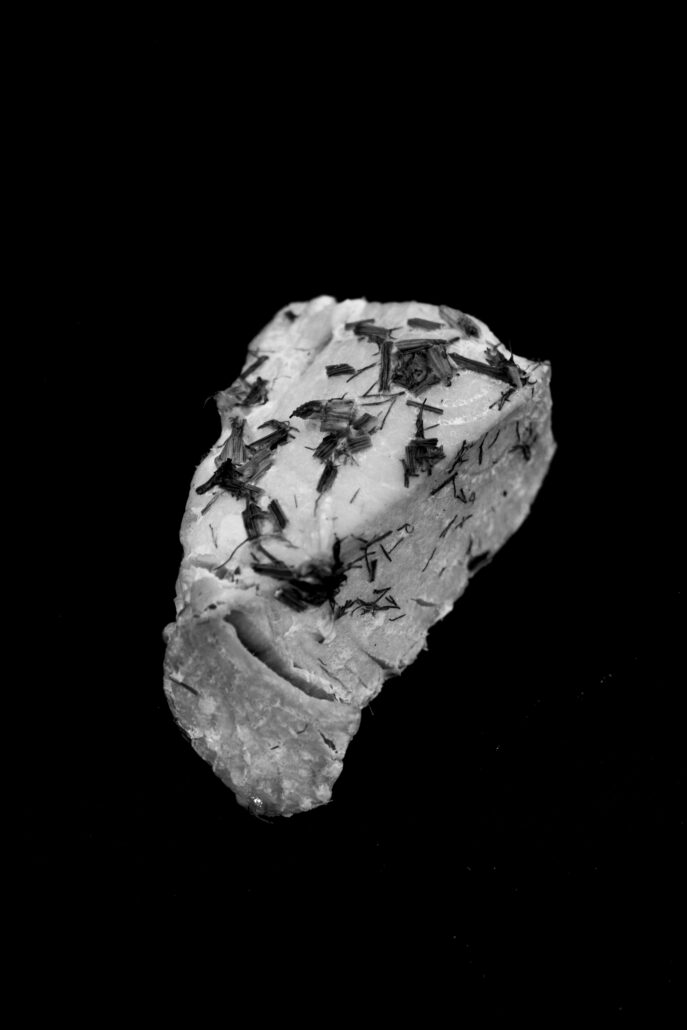

Ma il fiore all’occhiello di A.Mar ora è proprio il suo laboratorio, inaugurato una settimana prima che arrivassi. Si trova nella parte ricca dell’isola a due passi dal mare. E qui tutto è all’avanguardia. Ci sono affumicatori in inox Defumax, disidratatori Excalibur, forni combinati Pratika, insaccatrici di salumeria verticali LEM, termoregolatori Inkbird, barili di Jetiquibá Rosa, confezionatrici sottovuoto Conceito, autoclavi All America Canning. Il pesce arriva direttamente da Bonete e si usa solo ciò che c’è di disponibile. Specie come la cavalla o il tonno si pescano al largo, in mare aperto, vicino alle piattaforme petrolifere della Petrobras. Ma non tutti i giorni il mare permette a questi pescatori di spingersi tanto lontano con le loro piccole imbarcazioni. Così nel laboratorio l’idea è di investigare tutto ciò che il mare ha da offrire anche dai fondali più prossimi alla costa. Dai frigoriferi a vetro pendono teste di pesce e prodotti di salumeria marina. I forni di stagionatura sono pieni di bottarghe arancioni.

Rodolfo vorrebbe che questo centro di ricerca diventasse anche un porto di mare per cuochi e chef desiderosi di sperimentare e studiare con lui. I suoi prodotti a São Paulo vanno già a ruba. Recentemente è riuscito a utilizzare le budella del pesce per incastonarvi – in questo caso nello stomaco di una cernia – un ripieno di polpo e gamberi. “L’idea era di restituire allo stomaco del pesce ciò che mangia normalmente” dice orgoglioso. E poi c’è la sala del ghiaccio, introdotta per essere totalmente al servizio della comunità, che può usufruirne senza pagare. Un bene che normalmente si paga invece estremamente caro.

Tutto nel progetto segue una rigida disciplina fondata su cinque protocolli: salatura, affumicatura, conserva, salumeria e fermentazione. La strategia è di inquadrare i prodotti all’interno di ciascun protocollo. “Per quanto sia tutto sperimentale bisogna sempre seguire un procedimento scientifico e mantenere un’attenzione altissima” sostiene. In Russia nel 1958 casi di affumicatura avariata portarono al botulismo, una forte intossicazione alimentare causata da tossine e a una strage di morti. L’esempio insegna quanto non sia stato uno scherzo sviluppare tecniche sicure di conservazione di alimenti durante la storia. L’ultima creazione di A.Mar, ad esempio, è un salame di tonno con pistacchi e guanciale, un omaggio all’antica e classica ficazza siciliana. La realizzazione di questo prodotto, però, implica una tecnica altamente precisa e controllata. Essendo un salame, il prodotto deve essere fermentato. E far fermentare il pesce a una temperatura di 24º C non è così semplice. Quindi vengono utilizzati lieviti selezionati, viene fatto fermentare per tre giorni e poi viene lasciato in cella di maturazione con Penicillium nalgiovense per 25-30 giorni durante i quali perde il 55% del suo peso. Una vera e propria opera scientifica.

Il giorno dopo il mare è decisamente più calmo. Al mio risveglio i giovani pescatori sono in piedi già da ore. Mateus, ventiquattro anni, ha tra le mani un pesce spada. Ma non assomiglia per niente al nostro, è una versione sottile e asciutta e senza la sua famigerata punta acuminata. L’hanno trovato nel cerchio insieme a una cofana di altri pesci. Sono già pronti a riprendere il mare. “La marea non aspetta nessuno” dicono da queste parti. È la vita del pescatore, di chi non si ferma mai, di chi è cresciuto esposto alle intemperie dell’oceano e ai raggi del sole. E che neanche quando piove cerca riparo. “Il mare… se ti piace te ne vai, se lo ami resti” ripete come un mantra Rodolfo riprendendo la frase del suo grande amico surfista Adriano Perna, uno dei primi a conoscere la comunità di Bonete negli anni 80. E A.Mar resta. Con il suo progetto per il mare. Di chi deve amarlo profondamente per sopportarlo e rimanere.